I. 서 론

1. 연구의 배경 및 목적

2. 연구 대상과 방법

II. 생활문화권과 선행 연구 분석

1. 생활문화권의 개념과 사례

2. 선행 연구 분석에 따른 지역 민가형 정의

3. 선행 연구자의 지역 민가형 구분

4. 선행 연구를 기반으로 한 지역 민가형 구분

III.석보 및 굴구지마을의 주택 유형별 특성

1. 전통마을 형성 배경과 특성

2. 전통주택 평면 분류에 따른 일반 특성

IV. 전통마을 주택의 평면 비교 특성

1. 석보마을의 전통주택 평면 세부 특성

2. 석보마을의 전통주택 평면 계열적 특성

3. 굴구지마을의 전통주택 평면 세부 특성

4. 굴구지마을의 전통주택 평면 계열적 특성

V. 지역 주거문화권과 전통주택의 정체성

VI. 결 론

I. 서 론

1. 연구의 배경 및 목적

전통주택은 자연 환경 속에서 기후의 영향으로 자연 순응적인 모습으로 빗어졌고, 사회문화적 영향으로 지역적 특색이 더해지게 된다. 즉, 우리나라의 전통주택은 지역마다의 정체성을 유지하면서도, 한편으로는 혼맥이나 통행이 빈번한 인접 지역으로부터의 교류를 통해 문화접변 현상으로 문화권이 다른 양측 지역의 주택 형태에 유사성을 지니게 된다. 이러한 유사성은 하나의 주택 내에서 일부 수용해서 나타나거나 단일 주택이 아니라 마을 내의 일부 주택에서 타지역 주거문화를 채택하거나 일부를 수용해 융합적인 형태로 변형되는 사례도 나타난다.

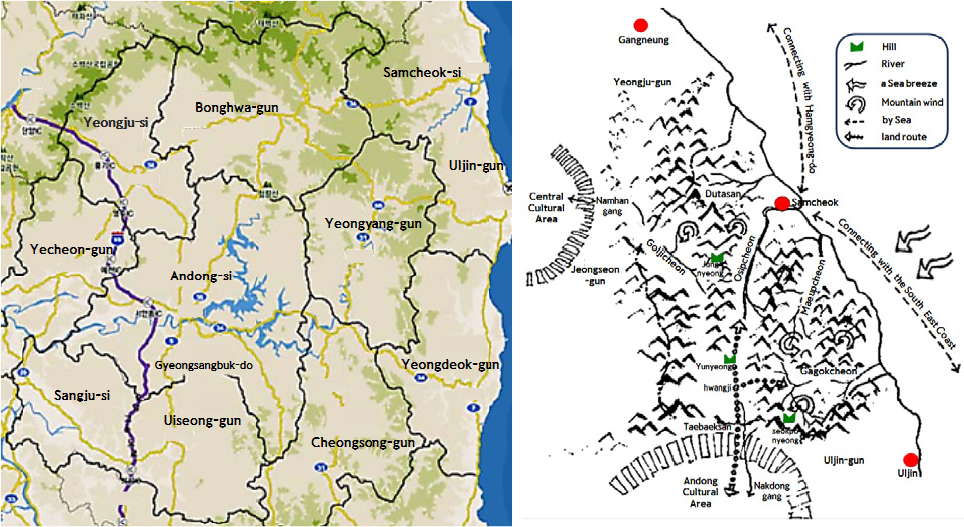

본 연구에서는 전통사회의 주거 문화적 차이가 지형적인 영향으로 문화적 교류가 원활하지 않았다고 가정할 수 있는 태백산맥의 좌우 주변에 분포하고 있는 전통주택을 중심으로 평면 구성상의 차이에 대해 분석하였다.

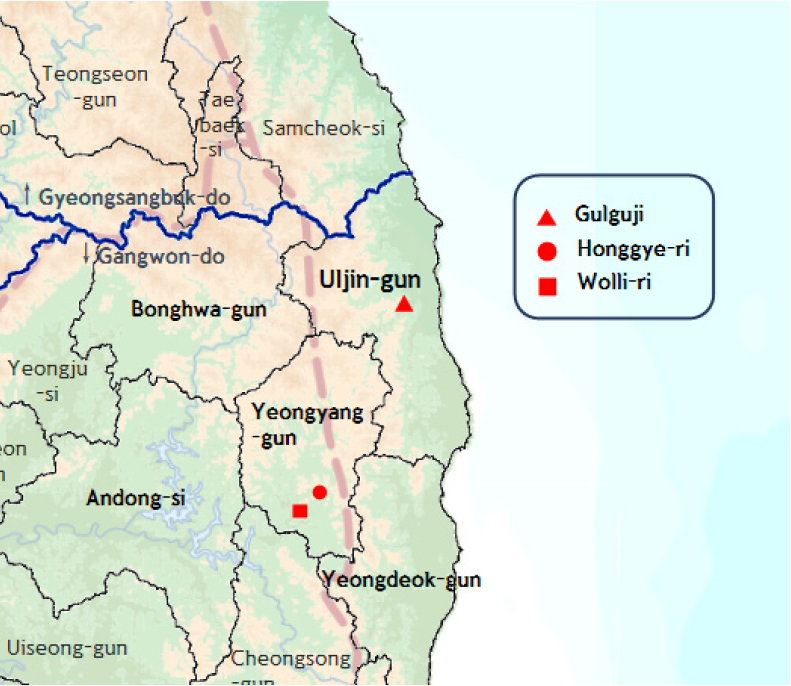

이러한 배경에서 본 연구는 태백산맥을 경계로 서측의 경북 안동과 영남문화권에 속하는 석보면 전통마을과 그 동측의 경북 영동문화권에 속하는 울진군 굴구지마을의 주택을 대상으로 조사한 선행 현장 자료1)를 근거로 문화권 접촉으로 인한 다양한 주택 유형간의 차이를 도출할 수 있는 평면을 중심으로 분석하였다. 이를 위해 경북에서 전통주택이 많이 남아있었던 영양군 석보면의 전통마을과 울진군 굴구지 마을 전통주택으로 한정해서 비교하였다.

본 연구를 통해 과거로부터 존재하였던 전통주택의 특성을 종합해서 향후 전통주택의 지역적 분포 상황과 변용 정도를 추적해서 우리나라의 지역 민가 특성과 주거 문화권간의 지역 주택의 차이와 공통성에 대해 특성을 도출하고자 한다. 이를 통해 향후 한반도의 전통주택을 통시적인 차원에서 연구하는데 기초적인 자료를 구축하는데 의미를 둔다.

2. 연구 대상과 방법

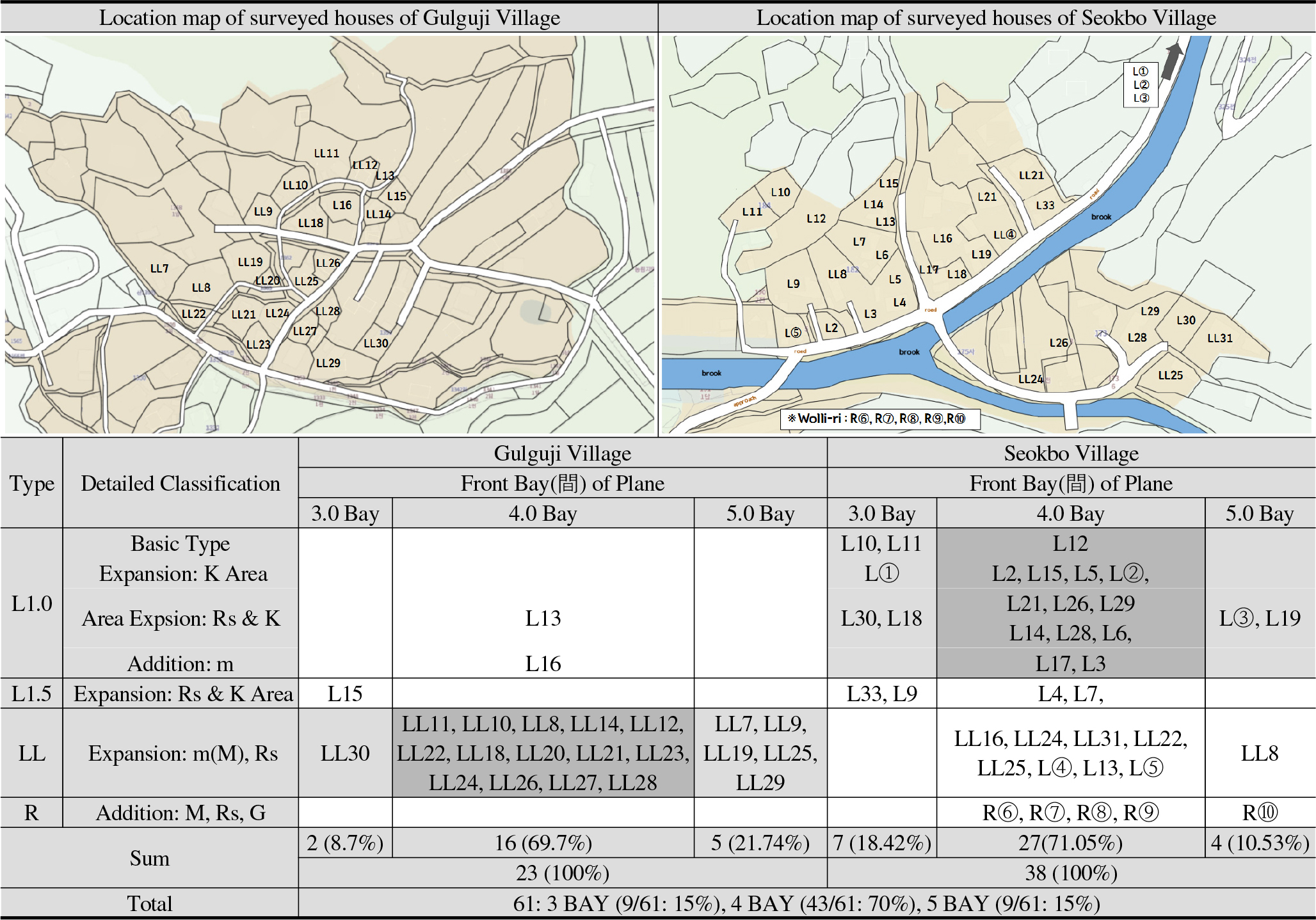

본 연구는 태백산맥을 경계로 각각 동측과 서측에 위치한 전통마을을 대상으로 다음과 같은 연구 방법을 통해 민가의 지역성과 주변 지역권간의 상호 영향 관계를 확인해 보고자 한다. 이를 위해 먼저 연구 대상 마을인 굴구지마을과 석보마을2)에 남아있는 전통주택을 대상으로 한정하였다. 각 마을 내에 분포하고 있는 각 주택에 대해 다음 <Figure 1>과 같이 평면 유형별로 주택의 위치를 표기하였고, 평면 유형별로 분류(<Table 3>, <Table 5>)해서 계통적인 관계와 평면 구성 특성 차이를 도출하였다. 단지 조사 평면 중에서 주택 용도가 아니라 주민회관이나 서당 등으로 개조해서 사용하고 있는 분석 대상에서 제외하였다.

석보마을의 전통주택 중 평면형태가 일(一)자집 33채, ㅁ자집 5채 등 총 38채, 굴구지마을의 전통주택은 일(一)자형집만 총 23채를 대상으로 평면 구성 특성을 분석해 지역문화권간의 평면 계통적인 상호 유사관계나 차이를 도출하였다.

본 연구의 방법으로 생활문화권이라는 시각에서 전통주택 평면을 중심으로 분석하고자 한다.

첫째, 영양군이 위치한 안동과 영남문화권과 함경도 지역문화권을 기반으로 나타난 영동문화권의 대표적인 민가 유형과 관련된 선행 연구3)를 통해 이러한 지역 민가형과 관련 평면적 특성을 분석해 지역형 민가를 재정의하였다.

둘째, 선행 연구에서 조사한 울진군의 굴구지마을과 영양군 석보면의 마을을 대상으로 한정해 안채를 중심으로 평면구성 특성을 계열별로 분류하고 특성을 도출하고자 하였다. 이를 위해 전통주택 스케치 도면을 시인성을 높이기 위해 캐드 도면으로 재작성하였다.

셋째, 분석한 전통주택과 주변 지역문화권과의 영향관계라는 시각에서 상호관계와 특성을 도출하고자 하였다.

넷째, 연구대상 마을과 인접된 문화권과의 상호간의 유사성과 차별성을 분석해 주거문화 중첩이나 변용 특성에 대한 영향 관계를 분석해 문화적 정체성과 의미를 제시하였다.

II. 생활문화권과 선행 연구 분석

1. 생활문화권의 개념과 사례

전통사회에서의 자연 지형은 지역 간의 문화를 단절시키거나 소통하게 하는 환경이 되었다. 사람이 접근하기에 험난한 산맥은 문화적 교류를 어렵게 하고, 하천이나 강을 따라서는 사람과 무류가 이동하며 문화가 전파되는 환경이 되었다. 따라서 전통사회에서는 오랜 동안 기후와 지형 조건에 따라서 지형적으로 일정한 공간적 범위 내에서 유사성을 갖는 생활형식과 일상이 반영된 주택 형태가 지역적으로 공통성을 갖게 되는데, 이를 생활문화권이라 부른다.

연구 대상이 되는 영양군은 태백산맥을 경계로 영동문화권과 안동문화권 사이에 위치하며, 경북에서 평균 해발고도가 가장 높다. 영양군이 속한 안동문화권과 인접 지역인 영동문화권에 대한 생활문화권에 관련된 사항을 종합하면 다음과 같다.

첫째, 안동문화권4)은 안동시, 영덕군, 영양군, 영주시, 예천군, 의성군, 청송군 등 8개 영역이 광역적인 생활권에 속하며, 지역적, 문화적 특성이 유지되고 있다.

이 지역에는 특히 퇴계의 성리학을 중심으로 지방 유림과 함께 영남학파를 이루고 서민들의 경우는 영남지역의 민가 형식에 따른 생활을 영위해 왔다.

둘째, 영동문화권5)은 태백산맥의 동쪽과 동해 사이의 지역을 의미하며, 원주 지역을 중심으로 하는 중앙과 교류가 많은 영서에 비하여 강릉을 중심으로 하는 영동지방과는 달리 지형적으로 타지역과 차단되어 있어 독자적인 문화권을 형성해 왔다. 영동지역은 험준한 산맥을 배경으로 동해안을 따라 약 190 km에 이르는 지역인데, 그 사이에도 미령을 비롯한 준령들로 인해 ‘영동북부’의 명주군과 ‘영동남부’의 삼척군으로 구분되는 생활문화권이 형성되었다.

셋째, 경북지역은 영남지역에 포함되며, 세부적으로는 안동, 경주, 상주문화권으로 구분된다. 지리적으로 안동문화권에 속한 영양군의 경우는 태백산맥의 서측 영동남부 문화권과의 지역간 소통이 이루어지고 있었다. 즉, 강원도 명주군은 대관령을 통해 영서지역과 상호 교류가 있었고, 삼척군의 죽령과 오십천을 통해 안동 지역과 통행이 가능해 인적, 물적 교류가 있었다.

Figure 2.

Conceptual Diagram of residential culture in previous study

Note. Left: Andong cultural area, Kim(2010), Right: Environmental analysis of Samcheok region, Seo(1986), (P4) et al.

2. 선행 연구 분석에 따른 지역 민가형 정의

전통사회의 반가의 경우는 거주자의 신분이나 사회적 규범은 물론 경제적 능력이 반영되어 있다. 반면에 민가의 경우는 주민들이 참여해 직접 집을 짓게 되는 경우가 많다. 이때 주민들은 자연 환경, 기후, 건축 재료 등 오랫동안 전승되어 오며 체득된 경험으로 기존과 유사한 형태로 주택을 축조해 오며, 지역마다의 고유한 민가 유형이 존재하게 된다.

3. 선행 연구자의 지역 민가형 구분

본 항에서는 영양군 주변 생활문화권에 속한 지역 민가형 선행 연구자의 연구 결과 분석을 내용별로 분석해서, 석보마을의 민가형과 주변의 지역 민가형과의 관계를 살펴보고자 한다<Table 1>.

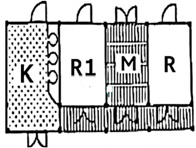

1) 민속지리학자의 함경, 영동지역 민가형 연구

민속지리학자인 Jang(1996)은 한반도 동해안 변의 생활문화권을 겹집 주거문화권으로 보고 세부 지역권으로 정지간형 민가(<Table 1>의 Ⓐ, 이하 표 내부 도면 표기법 통일)의 함경도와 4실곡가형(曲家型, Ⓑ)의 영동북부 그리고 4실직가형(直家型, ⓒ)의 영동남부로 구분하였다.

이 지역의 민가는 정지간에 4개의 방이 평면 배면부에 안방-고팡(도장)을 배치하고, 전면부에 윗사랑(뒷방)-아랫사랑(아랫방) 등을 배치해 4칸이 전(田)자 형으로 결합된 구조를 기본형으로 한다. 이 기본형에 함경도형은정지간 내에 마구와 방앗간을 둔 형태이고, 부엌에서 아궁이를 통해 전(田)자형태의 온돌방을 난방하였고, 마루를 두지 않았다. 4실직가형은 정지간 내에 마구를 두고, 4실곡가형은 정지 전면에 마구를 돌출시킨 형태로 지역민가형을 구분하였다.

2) 영동지역 민가형 연구

Jang(1996)은 영동지역에서 분포하고 있는 민가 중에서 채의 깊이 방향으로 2열이나 3열 등으로 구성된 평면 중에서 4칸 온돌방이 전(田)자 형태로 결합된 ‘온돌중심형 겹집’과 4칸 중에서 마루공간이 있는‘ 마루중심형 겹집’ 그리고 전면 3칸에 깊이 방향으로 3칸 이상의 정방형 평면을 가진 민가를 ‘여칸말집’으로 대별6)하였다.

반면 Jang(1996)은 영동지역의 국지적인 범위에서 발견되는 측입민가형(側入民家型, ㈎, ㈏, ㈐) 민가를 학계에 보고하였다. 일반적으로 영동형은 대부분 주택 전면을 마구와 봉당으로 구성하고 대문을 내지만, 측입민가형은 영동지역 민가의 측면 방향인 사랑방과 마구 사이의 정지간에 대문을 낸 형태이다. 이는 주로 삼척지역에서 채집되었고, 평면적으로는 두렁집 등 영동형 민가형에 속하는데, 이는 일본에서도 발견되는 민가형과 유사하다.

3) 인동지역의 특수한 민가형 연구

안동지역의 민가에 대해서는 많은 연구 결과가 있는데, 가장 대표적인 주택 내에 실내 작업 마당인 봉당이 있는 여칸집(Seo, 1986(I), 1987(II))이다. 여칸집은 평면 배면부에 안방-마루-방(건넌방 또는 사랑방)을 배치하고 그 전면에 정지-봉당-마구 등 6칸형 겹집을 기본형으로 한다.

Table 1.

Plan Typology Analysis of Traditional Houses in Koera

| Cultural Sphere |

Regional Houses Plan & Location (References Source): ※ Indicate the Type of Traditional House: Four-room Straight House, Four-Componentㄱ-shape House, Dulgury House, Lateral entry Type, Doolung House, Six-Component House, Nine-Component House, Dotumari House, Kachi-hole House, Floor-Centered duplex, Ondol-centered Duplex house | |||||

|

Hamg yeongdo- Type Series |  |  |  |  | ||

|

Ⓐ South Hamgyong Province(1933) Kitchen Type (Jang. 96) | Ⓑ Kitchen Type, Four-room Straight House(Jang. 96) | Ⓒ Myeongju, Gangwon: Kitchen Type, Four-rooms ㄱ-shape House(Jang. 96) |

Ⓒ Yeongdeok, North Gyeongsang Four-room irregular form(Jang), North Kachi-hole Hous(Kim, 77) | |||

|

Young dong- Type Series |  |  |  |  |  | |

|

ⓐ Shenyang-myeon, Yangyang-gun, Gangwon-do North Yeongdeo-Type (Cho+Gi) |

① Donghae, Songjung Yeongdeo-Type (Seo) |

❶ Nogok-myeon, Samcheok Yeongdeo-Type (Seo) |

⑴ Nogok-myeon, Samcheok Dulgury House (Seo), Doolung House (Choi, 2003) Kachi-hole House (Kim, 77) |

⑵ Dogye-eup, Samcheok Floor-Centered duplex Type Doolung Hou (Seo), Doolung (Choi, 2003) | ||

|  |  |  |  | ||

|

ⓑ Hyeonnam-myeon, Yangyang North Yeongdeo-Type (Cho+Gi) |

② Geundeok-myeon, Samcheok Yeongdeo-Type (Seo) |

❷ Miro-myeon, Samcheok Yeongdeo-Type (Seo) |

⑶ Dogye-eup, Samcheok, Dulgury House ((Seo), Doolung House (Choi, 2003) |

⑷ Wondeok-myeon, Samcheok, Dulgury House ((Seo), Doolung House (Choi, 2003) | ||

|  |  |  |  | ||

|

ⓒ Nam-myeon, Uljin (Cho+Gi) |

③ Geundeok-myeon, Samcheok Yeongdeo-Type (Seo) |

❸ Gocheon-ri, Samcheok Yeongdeo-Type (Lee) Ondol-centered Duplex house (Jang) |

⑸ Dogye-eup, Samcheok, Dulgury House ((Seo), Doolung House (Choi, 2003) |

⑹ Hajang-myeon, Samcheok Doolung House (Choi, 2003), Dulgury House ((Seo) | ||

|  |  |  |  | ||

|

ⓓ Myeongju, Gangwon North Yeongdong-style (Cho+Gi) |

④ Gocheon-ri, Samcheok Yeongdong-style (Lee) |

❹ Dogye-eup, Samcheok Yeongdong-style (Seo) |

⑻ Samcheok, Gangwon-do Doolung House (Choi, 2003) | ⑺ Gagok-myeon, Samcheok Dulgury (Seo), Doolung House ((Choi, 2003), Nine-Component House () | ||

|  |  |  |  | ||

|

ⓔGeundeok-myeon, Samcheok Yeongdong-style (Seo) |

㈎ Wondeok-myeon, Samcheok Lateral entry Type,, Yeongdong-style (Jang) |

㈏ Wondeok-myeon, Samcheok Lateral entry Type, Yeongdong-style (Jang) |

⑼ Samcheok, Gangwon-do Doolung House (Choi, 2003) |

㈐ Dogye-eup, Samcheok Lateral entry Type, Doolung House (Jang) | ||

|  |  |  | |||

|

⒜ Duplex Yeongdong-style (Choi, 2003) |

⒝ Duplex Yeongdong-style (Choi, 2003) |

⒞ Duplex Yeongdong-style (Choi, 2003) |

⒟ Duplex Yeongdong-style (Choi, 2003) | |||

|

Andong- Type Series |  |  |  |

Yeung nam- Type Series |  |  |

| I. Andong County, North Gyeongsang Six-Component Hous (Seo) |

II. Imha, Andong Six-Domponent House (Kim+Kim) Floor-Centered duplex (Jang) |

III. Samcheok, Gangwon-do Doolung House (Choi) |

㉠ Uljin County, North Gyeongsang Northern Gyeongsangbuk Type (Seo) |

㉡ Miro-myeon, Samcheok Dotumari House (Cho & Seo, 1996) | ||

이에 대해 Choi(2003)는 주택 전면부에 사랑방-봉당-정지, 배면부에 웃방-마루-안방 등 6칸집을 기본형이 되는 여칸집(I)이라 구분하였다. 이를 기준으로 X축 방향으로 사랑방이 2칸으로 확대되거나 도장방 등이 추가되는 부류와 Y축 방향으로 마구나 정지가 돌출되거나, 안방과 웃방을 각각 2칸으로 확장되는 부류하였고, 이를 여칸집이라 설명하였다.

이 외에도 Kim(1977)은 영동과 안동지역에 분포하고 있는 처마 측면에 환기용 구멍을 두고 봉당을 통해 진입하며 외관이 폐쇄적인 주택을 까치구멍집이라 명명하였다. 그는 북부형(일명 함경도형)의 영향을 받은 정지간형을 까치구멍집 A형(Ⓒ 외) 안동지역의 여칸집을 까치구멍집 B형(⑴ 외)로 구분하며, 상호 유사한 계열이라고 발표하였다.7)

4) 영동 남부 경북지역의 민가형 연구

Cho and Ji(1986, 1987)는 영동 남부지방에 있는 민가형 중 함경도형의 영향을 받아 전면부와 배면부를 도장-안방-사랑-마루(중방, 뒷방) 등의 4칸 전(田)자형 형태에 정지와 봉당 또는 2칸 깊이의 정지나 정지-봉당 6칸 형태에 마구가 돌출된 평면형(ⓐ, ⓑ ,ⓒ)를 영동남부형 민가로 구분하였다. 이를 기본으로 사랑방-사랑마루, 정지방-정지도장방 등을 부가하며 전체가 10칸으로까지 확장되는 형태(ⓓ, ⓔ)를 모두 포함시켰다.

이 외에도 Seo(1986)는 주택 배면부에 정지-안방을 전면부에는 봉당과 (封堂) 마루 등 4칸 등 전(田)자형을 기본으로 정지-봉당 바깥 방향으로 고방과 마구를 부가하거나 여기에 또 정지방, 고방, 방앗간 등을 부가하는 형태를 포함하고, 안방-마루 바깥 방향으로는 사랑방, 도장방 외 샛방, 웃방이나 2칸으로 확장되는 모든 유형 그리고 전면부로 ㄱ자형 방향으로 정지나 마구가 돌출되는 부류까지 전(田)자형 민가(①~④, ❶~❹)라 구분하였다.

한편, Seo(1986)는 주택 배면부에 도장방-마루-사랑방, 그 앞 열인 중간부 안방-마루-사랑정지, 또 그 앞 열인 전면부에 정지-봉당-마구 등 가로, 세로 각 3칸에 전체가 9칸 형태의 평면8)으로 구성된 민가를 둘거리집(또는 9칸집, ⑴, ⑵, ⑺)이라 구분하였다. 여기에 사랑방에 사랑웃방이 부가되며 마구가 주택 전면부로 돌출(⑶, ⑷)된 집이나 12칸으로 확장된 형태(⑸, ⑹)까지 둘거리집9)이라 불렀다.

반면에 Choi(2003)는 Seo(1986)의 둘거리집을 두렁집으로 구분하고 있다. 또한 삼척지역을 중심으로 분포하고 여칸집과 유사한 겹집 형태에 마구가 돌출된 꺾은 ㄱ자형집을 두렁집이라 구분하였다(⑻,⑼). 마루를 중심으로 남성과 여성 영역이 구분되는 공간이 구성되어 있다.

또한 Choi(2003)는 여칸집이나 두렁집, 둘거리집과 달리 영동형 겹집을 구분하였다. 이는 평면구성이 세로방향으로 정지-가마정지가 관통되고, 그 측면에 안방-사랑방이 결합된 4칸 형태에 마구가 부가된 형태를 기본형(⒜)으로 고방이나 정지를 확장하거나(⒝, ⒞), (안방)뒷방과 (사랑)웃방을 부가한 형태(⒟)를 이 부류에 포함시킨다.

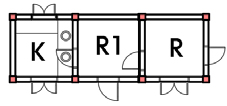

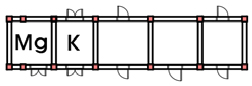

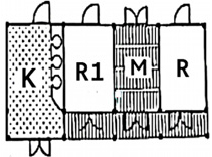

5) 영남형 민가형

영남형 민가는 일자형의 홑집인데, 전면이 부엌-안방-대청-건넌방 등 4칸으로 구성을 기본형(㉠)으로 한다. 일부 오막살이형(부엌-안방-건넌방) 3칸형에 부엌 바깥쪽으로 마구나 속간 등을 부가해 4칸으로 확장된 형태(㉡)도 포함된다.

4. 선행 연구를 기반으로 한 지역 민가형 구분

이상과 같이 선행 연구자의 경우 지역에 대한 구분에 의한 지역형이나 평면의 부분적인 특성을 대표한 구분 방법이 혼재되어 있지만, 한반도에서 겹집 유형과 관련된 경북과 강원, 함경도 지역의 선행 연구 결과를 종합하면 다음과 같다.

첫째, Jung(1996)은 겹집 유형과 관련해서 함경도형 계열로 명명하였고, 함경도형 계열 중 북부 함경도형은 전(田)자형으로 구성된 4칸 온돌방에 정지간이 연결된 평면형을 정지간형과 구분하였다. 함경도형과 유사한 영동지역에서 마구의 돌출형태 유무에 따라 영동북부를 중심으로 하는 4실곡가형과 영동남부를 중심으로 하는 4실직가형으로 세분하였다. 또한 경북 영덕지역의 전자형 4칸 중에서 안방 반면에 마루를 확보하고 봉당과 마구가 있는 유형을 4실부정형 민가라 구분하였다.

이 외에 삼척지역을 중심으로 분포되어 있는 측입형 민가를 특수한 유형으로 소개하고 있다. 측입형(側入型) 민가는 9칸이나 12칸의 정방형에 가까운 형태의 둘거리집(Seo)이나 두렁집(Choi)과 유사한데, 정면이 아닌 부엌과 사랑방 사이의 측면에 대문을 낸 형태이다.

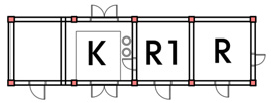

둘째, 영동형 계열은 전(田)자형으로 구성된 4칸 공간에 정지가 깊이(Y) 방향으로 2칸이거나 정지와 봉당이 각 1칸, 총 6칸을 기본형으로 하고, 여기에 정지영역에는 마구가 전면이나 주로 측면(X) 방향으로 부가되고, 4칸 영역에는 사랑방 등이 확장되는 유형이 포함될 수 있다. 이 외에 영동형 계열은 가로, 세로 각 3칸에 전체가 9칸 형태의 평면으로 확장된 둘거리집(Seo)이나 두렁집(Choi)으로 구분된다.

셋째, 안동형에는 여칸집(또는 까치구멍집 B형, Kim, 1977)이 대표적인 지역형이다.

넷째, 영남(경북북부, Cho & Seo, 1996)형은 일자 홑집의 4칸(부엌-안방-대청-건넌방)과 도투말이집 계열의 일자형 홑집(안방-부엌-건넌방)이 해당한다.

이상 지역민가형을 종합하면, 함경도(북부)형에 정지간형, 영동형 계열에는 영동북부의 4실곡가형과 영동남부의 4실직가(4室直家)형, 둘거리집(Seo), 두렁집(Choi), 측입민가형(Jang), 안동형에는 여칸집이 대표적이고, 영남형에는 일자형 홑집과 도투말이집이 포함된다고 종합할 수 있다.

III.석보 및 굴구지마을의 주택 유형별 특성

1. 전통마을 형성 배경과 특성

1) 석보 마을 형성 배경과 특성

경상북도 영양군은 동북부 태백산맥의 내륙지역에 위치하여 동쪽은 울진군과 영덕군, 서쪽은 안동시, 남쪽은 청송군, 북쪽은 봉화군 등 5개 시군과 경계를 마주하고 있다. 태백산맥이 동남 방향으로 뻗어 많은 크고 작은 계곡을 형성하여 북고남저형의 산간 분지 사이사이에 마을을 이루고 있다. 지형적으로는 동쪽은 태백산맥으로 가로막혀 있고 서측은 안동군 북측은 봉화군, 남측은 청송군과 인접되어 주변과 교류가 있었다.

영양군 옥계리(玉溪里) 석보면(石保面)의 북쪽 마을로서 예전에는 진성현(眞城縣)에서 영해와 영양 그리고 진보로 가는 길목이 되었기 때문에 역(驛)을 설치한 요충지가 되었다. 석보면 북쪽 개울 변에 위치해서 북계리10)하고 불렀다.

2) 굴구지 마을 형성 배경과 특성

굴구지 마을은 경상북도 울진군 근남면에 위치하고 있다. 태백산맥의 동사면에 위치하며 지형적으로는 동쪽은 동해에 접하고 서측으로는 태백산맥으로 단절되어 있어, 대체로 지역 간의 교류는 영덕군 등 남북 방향으로 교류가 있었다.

왕피천은 금장산으로부터 동해로 흘러가는 강인데, 굴구지마을을 감싸고 흐른다. 왕피천 하류에서 아홉 고개를 넘어야 하는 오지마을이라, 예부터 ‘굴구지’ 또는 ‘구고동’이라 불렀다. 겨울철에 북서계절풍이 태백산맥을 넘을 때 일어나는 푄 현상은 겨울철에 적설량이 많은 편이다.

굴구지마을에는 약 40가구 150여 명의 주민이 거주하고 있고, 농업과 임업에 종사하고 있다.

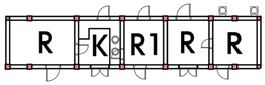

2. 전통주택 평면 분류에 따른 일반 특성

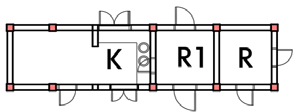

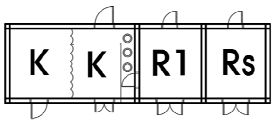

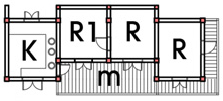

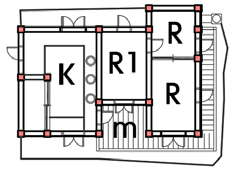

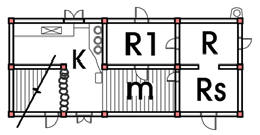

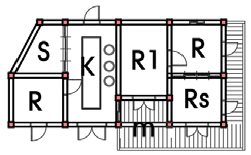

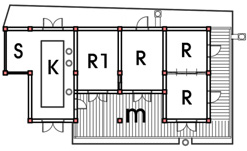

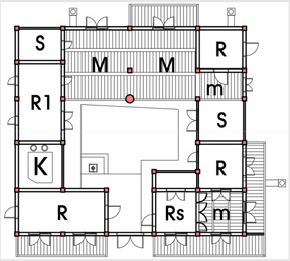

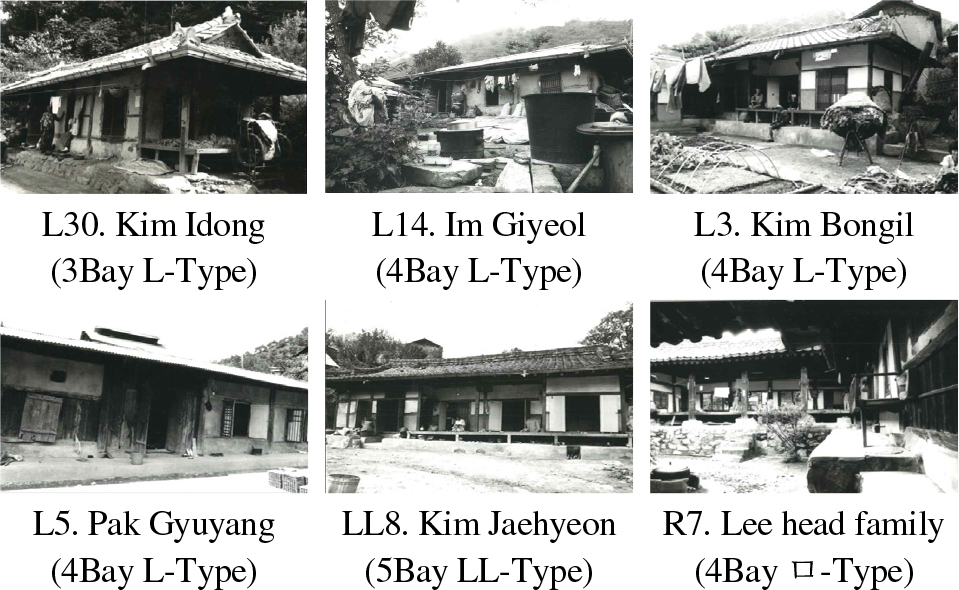

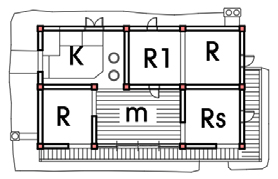

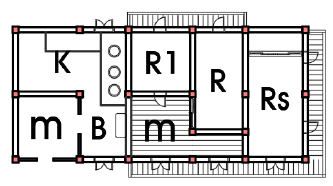

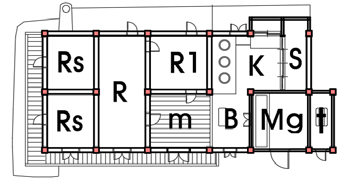

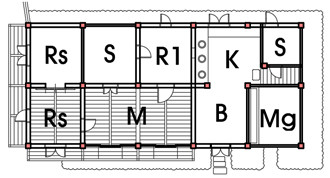

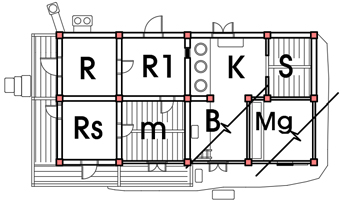

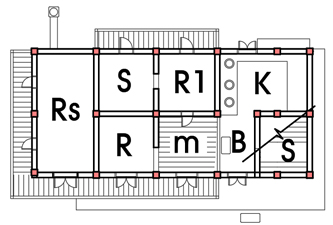

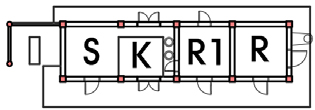

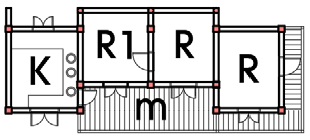

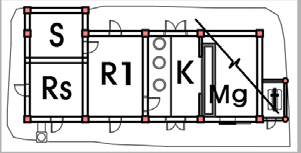

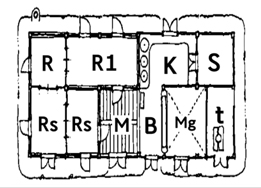

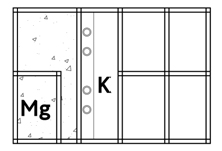

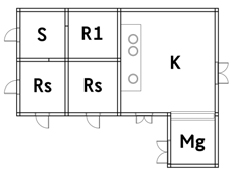

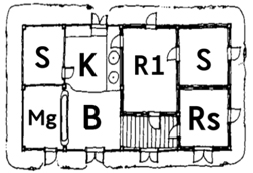

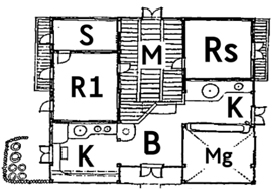

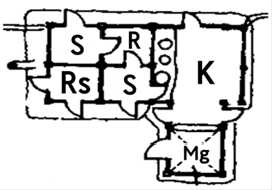

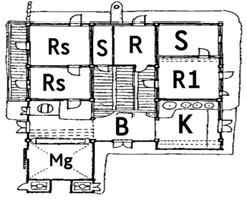

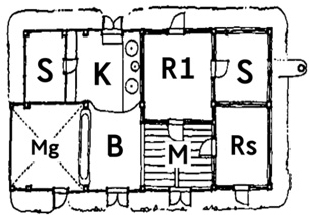

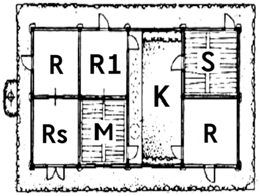

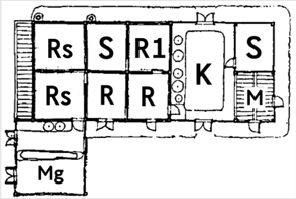

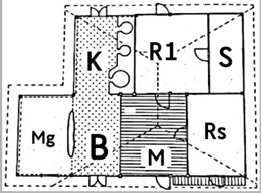

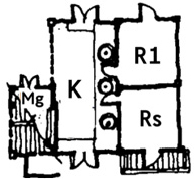

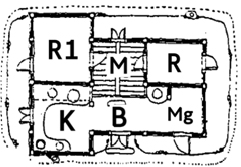

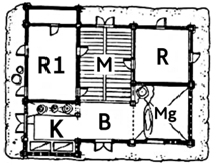

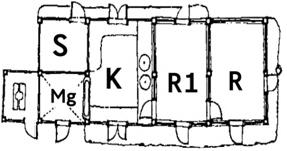

본 연구에서 분석한 평면에 대해 원형을 기준으로 안채 형태를 기준으로 본다면 홑집형인 일(一)자형집, 겹집형인 여칸집, 안채와 사랑채의 지붕 용마루가 결합된 ㅁ자집 등이 존재하고 있는데, 각 유형별로 평면 전면 칸수(間, Bay)에 따라서 분류하면 <Figure 1>과 같다.

평면 유형을 표기는 L(Linear, 一자 홑집형), LL(一자 겹집형), S(Six Parts, 여칸형), R(Retangular, ㅁ자형) 등으로 영문 첫 글자에 조사한 순서에 따라 번호를 붙였다. 실의 명칭11)은 평면 내에 영문 약어로 표기하였다.

1) 석보마을 평면 분류와 일반 특성

석보면 소재 마을에서 채집된 평면은 용도를 변경한 경우를 제외하고 총 38채가 채집12)되었다.

조사된 안채는 총 38채이며, 대부분 일자형(33채)이며, 이 중에 홑집(L)은 24채, 겹집(LL)은 9채로 홑집 일자형 주택이 대부분인 한반도 영남지역의 민가 유형이 대부분을 차지하고 있다. 이 외에 사랑채 영역이 안채와 결합된 일부 평면이 ㅁ자형(R: 5채)인 사례가 조사되었다.

일자형 안채는 수평 선형 방향으로 대부분 전면 4칸(23/33채)이며 전면 3칸(7/33채)부터 전면 5칸(3/33채)까지의 구성된 형태이다. 농촌사회에서 생활에 필요한 부가적인 공간이 더 필요한 경우에는 주택이 겹집화되는 사례가 나타나는데, 전체 최대 10칸까지 규모가 확대된 사례(<Table 2> LL8)가 나타나고 있다.

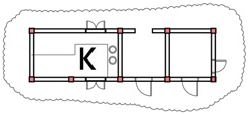

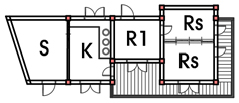

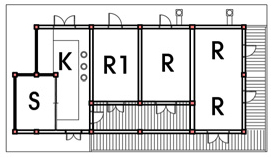

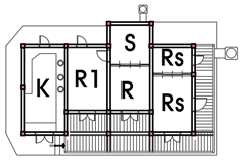

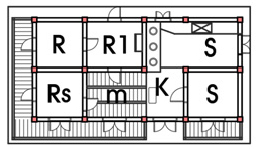

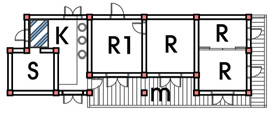

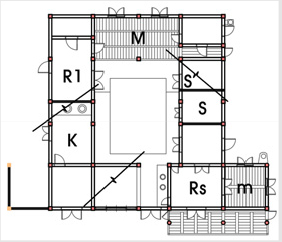

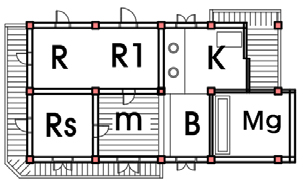

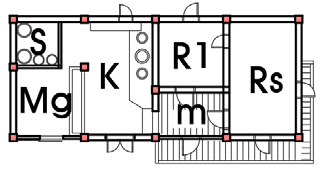

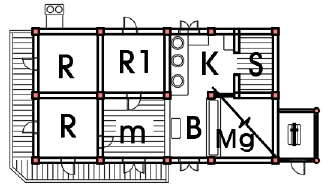

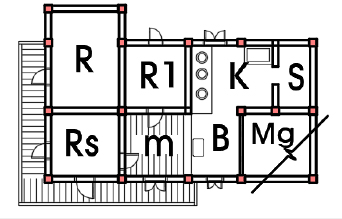

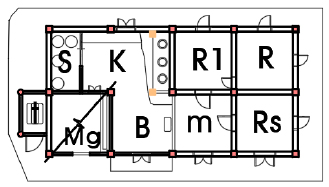

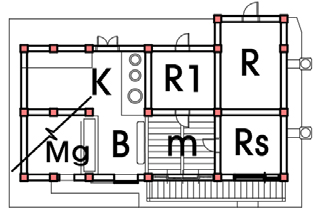

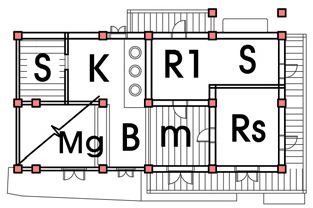

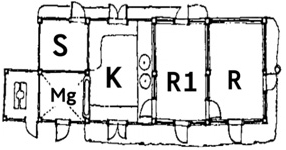

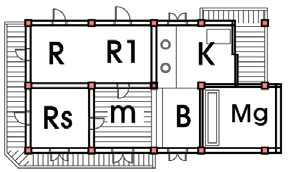

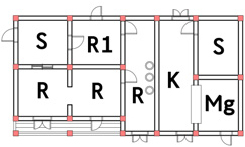

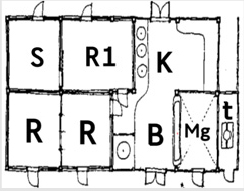

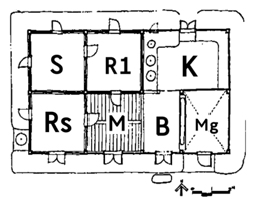

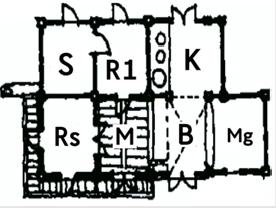

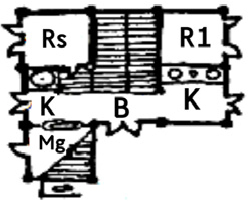

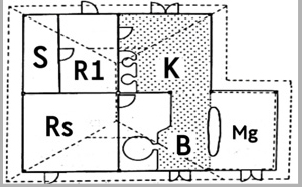

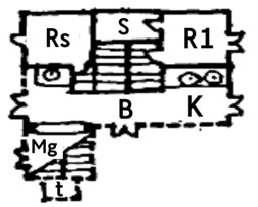

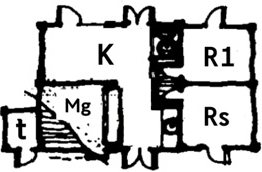

2) 굴구지마을 평면 분류와 일반 특성

굴구지마을에서 채집된 평면은 용도를 변경한 마을회관 등을 제외하고 23채가 채집되었다.

안채는 대부분 일자형 겹집(20/23채)이며, 대부분인 한반도 영동지역 민가 유형이 대부분을 차지하고 있고, 홑집(3/23채)도 일부 존재한다. 일자형 안채는 수평 선형 방향으로 대부분 4칸(16/23채)이며 3칸(2채)부터 5칸(5채)까지 사례가 조사되었다.

생활에 필요한 공간이 더 필요한 경우에는 제한적인 부지 여건 등 지형적, 경제적, 사회적 여건에서 현실적으로 채를 분리하는 방법보다는 안채 전면부 방향으로 칸을 부가해 전체 최대 10칸까지 규모가 확대된 겹집이 조사되었다.

IV. 전통마을 주택의 평면 비교 특성

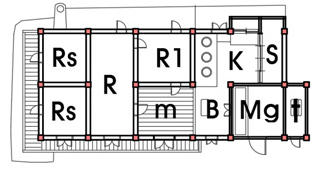

1980년대 초에 현장 선행 조사13) 이후 변화된 현재 시점에서 자료로 남긴 스케치 평면을 본 연구자가 캐드 도면으로 작성해서 평면 계열별로 분류하였다(<Table 2>, <Table 4>).

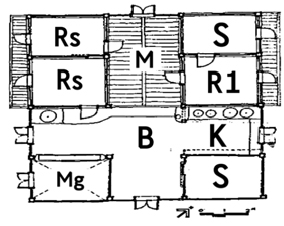

Table 2.

Analysis of Traditional Housing Types of Seokbo Village

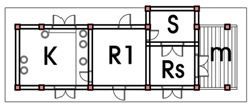

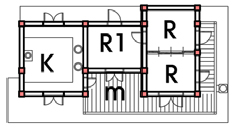

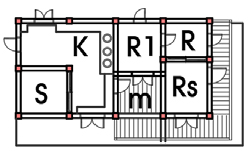

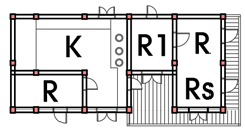

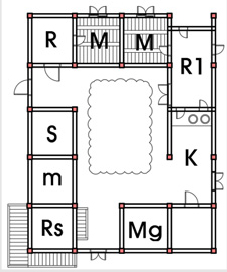

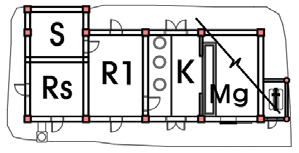

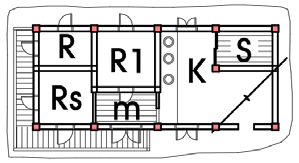

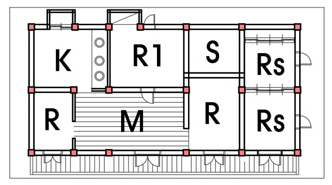

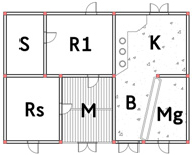

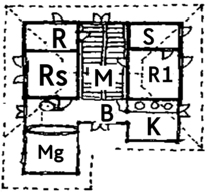

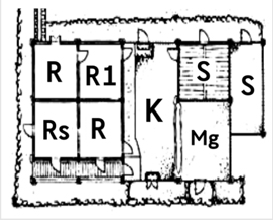

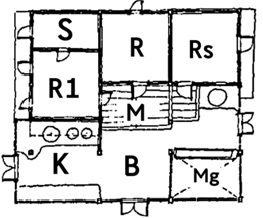

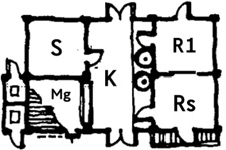

1. 석보마을의 전통주택 평면 세부 특성

석보마을에서는 일자형 홑집이 가장 보편적인 전통주택 유형(87%, 33/38채)이라 볼 수 있고, 전면부 칸(bay) 구성별로 보면, 3칸집이 7채, 전면 4칸집이 23채, 전면 5칸집이 3채로 조사되었다.

따라서 석보마을에서 ㅁ자형집 제외하고 일자형 주택 중에서 전면 4칸집(70%, 23/33채)이 가장 대표적인 전통주택 유형이라 볼 수 있다.

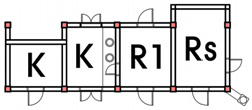

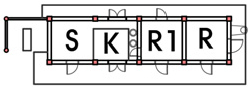

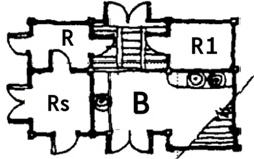

1) 전면 3칸 홑집 평면의 계열적 특성

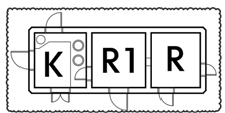

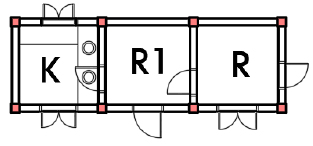

전면 3칸집은 전국에 분포하고 있는 초가삼간집이라 불리는 소규모 주택이며, 평면의 칸 구성이 K-R1-R(L10, L11) 구성이 가장 기본형이다. 협소한 주택 규모에도 불구하고 안방(R1)에 인접한 방(R)을 사랑방(또는 상방)으로 사용하며 남녀공간을 구분하였다. 이를 기본으로 반 칸 규모의 부엌이 확장 또는 분화된 사례(L①, L30, L18)가 나타나고, 안방(R1) 앞에 반 칸 정도의 마루가 생기고 안방과 인접한 영역이 겹집화되고 채의 둘레에 퇴를 두른 형성한 사례(L33, L9)로 나타난다.

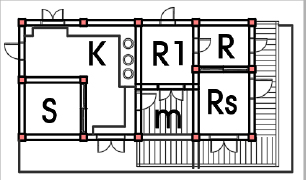

2) 전면 4칸 홑집 평면의 계열적 특성

전면 4칸은 K-R1-R형을 기본으로 부엌이나 건넌방 부분에 칸을 부가한 평면이다.

첫째, 부엌 외벽 면에 아궁이를 같이 사용할 수 있는 부엌방이나 광을 부가한 형태(R-K-R1-R: L12)가 있다.

둘째, 부엌 공간을 중심으로 칸을 발달시킨 사례(10개 사례)인데, 먼저 부엌 영역을 2칸으로 확장한 형태(2K-R1-R: L2, L15, L5, L②)로 확장하는 사례와 부엌 내에 칸을 부가해 정지방(L21, L26, L29)이나 마구(L28)를 두거나 칸을 전후면 방향으로 반 칸식 마구와 고방으로 분할시켜 사용하는 사례(L6) 등이 조사되었다.

셋째, 안방과 사랑방 주변에 퇴를 확보한 유형인데, 홑집의 사례(L17, L3)와 겹집의 경우는 모두 안방 전면에 대청이나 넓은 퇴를 확장하고 사랑방 영역을 겹집화(LL16, LL24. LL31, LL22)한 공통점이 있고, 여기에 부엌을 전후면 방향으로 2칸으로 확장(LL16)하거나 전면 4칸 규모의 부엌 영역 내에 1칸을 부엌방이나 고방 등을 둔 사례(LL24, LL31, LL22)로 세분된다.

3) 전면 5칸 홑집 평면의 계열적 특성

평면의 칸 구성이 K-R1-R-Rs 4칸형을 기본으로 부가적인 공간을 얻기 위해 가로방향으로 1칸을 증설한 사례에 해당한다. 이는 부엌 방향으로 마구(L③)나 사랑방 용도 등의 온돌방(L19)을 부가하는 사례가 나타났다.

4) 전면 5칸 겹집 평면의 계열적 특성

겹집의 경우는 평면의 칸 구성이 K-R1-R-Rs인 전면 4칸형을 기본으로 R1-R 전면에 넓은 퇴를 내고 사랑방과 부엌 영역을 모두 겹집화한 형태이다. 이러한 공통점을 갖고 부엌 영역에 고방이나 부가적인 온돌방의 기능을 할 수 있는 2개의 부엌방을 확보하고 전면부와 측면부에 일부 구간에 퇴를 두르고 사랑방을 전면과 후면 방향으로 구분해 칸을 분화시킨 사례(LL8)가 나타났다.

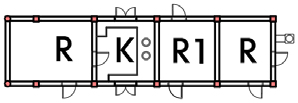

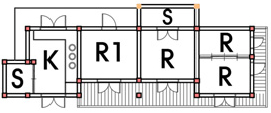

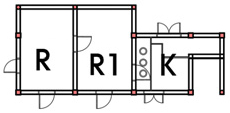

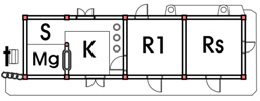

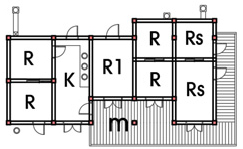

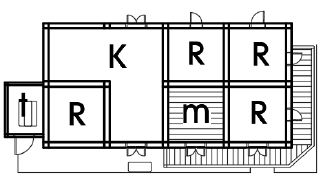

5) ㅁ자형집 평면의 계열적 특성

ㄱ자 형태의 안채 영역(K-R1-2M-R)과 ㄴ자 형태의 사랑영역(2Rs-Ms) 및 부속공간이 ㅁ자형으로 결합된 전형적인 완전 ㅁ자형 주택이 4채(R⑥, R⑦, R⑧, R⑨)가 있다.

이 외에도 일자형 안채와 일자형 사랑과 부속채가 나란히 배치된 형태로 채의 배치가 튼ㅁ자형에 속하는 다소 특이한 사례(R⑩)가 조사되었다.

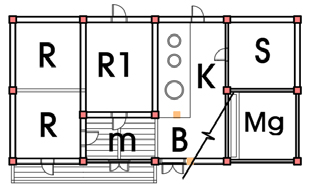

2. 석보마을의 전통주택 평면 계열적 특성

석보마을의 전통주택 평면은 한반도 전역에서 널리 분포되어있는 일자형 홑집이 가장 기본적인 유형이며, ㅁ자형 주택을 제외하고 일자형 주택 중에서 3칸 오막살이집의 기본 형태인 전면 3칸에서 칸이 증설되는 요인을 분석하면 다음과 같다<Table 2>.

첫째, 남녀공간을 구분하고자 하는 전면 3칸집 형태부터 사랑방이 확보되고 있지만, 사랑방의 확보 욕구가 전면 4칸집이나 겹집으로 확장되는 가장 근본적인 이유라 볼 수 있다.

둘째는 가사 일이 많아 부엌 공간의 확장 방법인데, 부엌 영역을 2~3칸을 확장하거나 부엌 영역 내에 부엌(정지)방이나 소를 키우는 마구 또는 수장용 고방을 두는 사례가 일반적이다.

셋째는 온돌방의 확보를 위해 채를 전면 4칸이나 5칸으로 칸을 부가하거나 겹집으로 구성하는 요인이 되는 이유로는 가내에 일손이 많이 가는 농촌사회에서 많은 식솔이 기거할 공간이 필요한 이유에서 나타난 현상이라 볼 수 있다.

넷째는 유교적 사회에서 접객이나 제사 또는 일상생활에서 방과 방간의 완충 영역이나 가사 보조공간으로 퇴를 두는 사례가 일자형 주택의 경우 전체의 절반 정도로 분석되었다.

이를 종합<Table 3>하면, 석보마을의 경우 일자형 홑집의 경우, 전면 3칸집에서 1칸을 추가되는 패턴을 통해 주거 욕구를 해석할 수 있을 것이다. 특히, 칸의 수가 적을수록 주거 욕구를 해소하기 위한 공간 확보에 대한 우선 순위가 명확하게 드러난다고 볼 수 있다. 안채 규모가 협소한 석보마을의 일부 사례에서 나타나고 있다.

이러한 그 특성으로 첫째는 부엌 영역 확장(고방, 부엌방, 마구 확보 포함)한 이유가 가장 많고(96%), 둘째는 방과 부엌 공간 동시에 추가(52%)와 마루 공간을 추가(52%)하려는 주거 욕구가 반영된 것이라고 해석할 수 있다.

Table 3.

An Analysis of the Additional Use of a Straight Type House (except of R-type Plan) in Seokbo Village

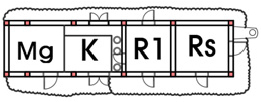

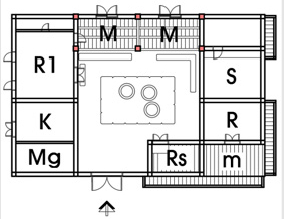

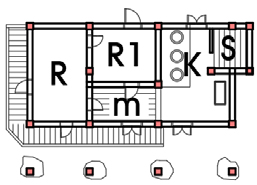

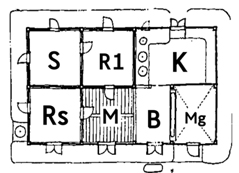

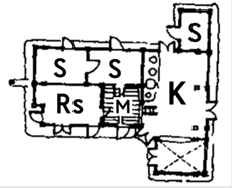

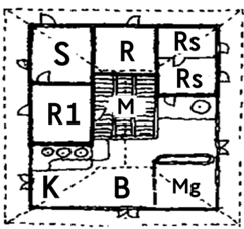

3. 굴구지마을의 전통주택 평면 세부 특성

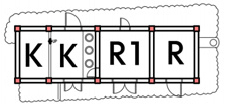

1) 일자형 홑집 주택 평면 세부 특성

굴구지마을의 마을에는 대부분 겹집이고 홑집은 소수에 불과하다<Table 4>.

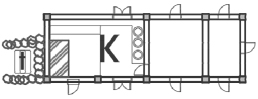

먼저 홑집은 1채(L13), 반겹집이 2채(L15, L16) 등 총 3채(13%, 3/23채)가 조사되었다. 평면구성은 전면 3칸인 K- R1-R 구성을 기본형에서 전면을 4칸으로 확대한 사레로 사랑영역을 도장방을 추가하거나 부엌 영역을 2칸에서 4칸 정도로 겹집 형태로 확장하고 내부에 마구를 1칸 둔 사례가 조사되었다.

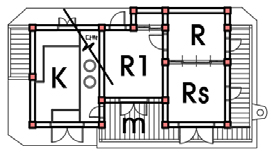

2) 전면 3칸 겹집 평면의 계열적 특성

일자형 겹집은 가장 보편적인 전통주택 유형(87%, 20/23채)이라 볼 수 있는데, 전면 3칸형이 1채, 전면 4칸형이 14채, 전면 5칸형이 5채로 조사되었다.

먼저 3칸 홑집의 기본형인 K-R1-R 구성을 기본으로 사랑방에 웃방과 부엌에 부엌방을 그리고 안방 전면부에 마루를 부가해 겹집으로 구성한 형태(LL30)가 조사되었다.

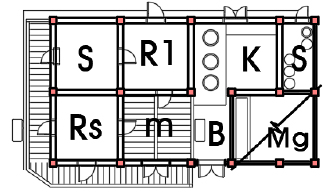

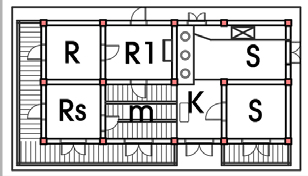

3) 전면 4칸 겹집 평면의 계열적 특성

전면 3칸 겹집은 부엌 영역이 2칸인데 비해 전면 4칸 겹집은 부엌 영역이 4칸으로 확장된 형태가 대부분(LL11, LL10, LL8, LL14, LL12, LL22, LL18, LL20, LL23, LL24, LL26, LL27, LL28)이고, 안방 전면에 모두 마루를 확보하고 있다. 단지, 부엌 영역이 2칸(부엌 1칸, 부엌방 1칸)이고 사랑방 영역이 4칸으로 확대된 사례는 1채(LL21)로 부엌 영역이 4칸인 전면 4칸 겹집이 보편적인 평면 유형이라 볼 수 있다.

4) 전면 5칸 겹집 평면의 계열적 특성

전면 5칸 겹집 평면의 경우는 공통적으로 모두 안방 전면에 마루를 둔 영역에 좌우 측에 각각 부엌 영역 4칸, 온돌방(사랑방 등) 영역 4칸으로 확대된 형태(LL7, LL9, LL19, LL25, LL29)이고 채 주변의 사랑방 전면과 측면에 모두 퇴를 두른 형태이다.

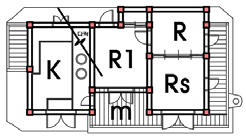

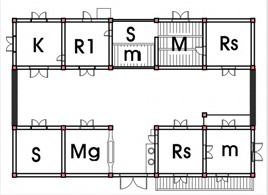

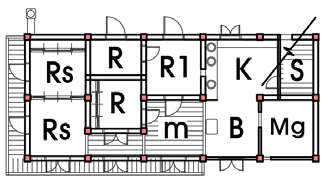

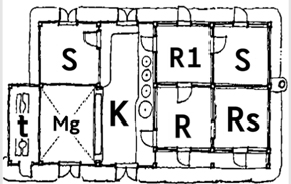

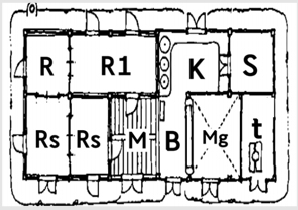

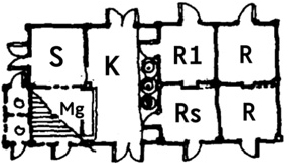

4. 굴구지마을의 전통주택 평면 계열적 특성

굴구지마을의 전통주택 평면은 영동지역권과 일부 안동지역권에서 볼 수 있는 일자형 겹집이 가장 기본적인 유형이며, 칸집에서 1칸 이상을 추가하는 이유를 해석하면 다음과 같다<Table 4>.

Table 4.

Analysis of Traditional Housing Types in Gulguji Village

일자형집 사례를 분석한 결과 3칸형 주택에서 칸을 부가해 사용하는 4칸집과 5칸집의 실의 용도를 분석하면, 부엌 영역 확장(고방, 부엌방, 마구 확보 포함)한 사례(96%, 24/23채)와 방과 부엌 공간 동시에 추가(75%, 18/23채)하고 제사나 가사일 보조에 활용할 수 있는 마루 확보(48%, 12/23채) 요구가 반영된 사례로 볼 때, 이 지역에서 공통적으로 겹집 평면형이 정착되었다고 해석할 수 있다.

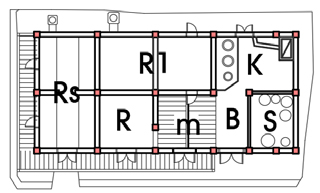

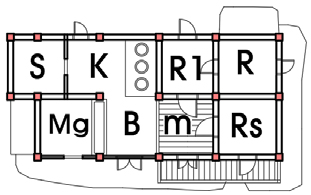

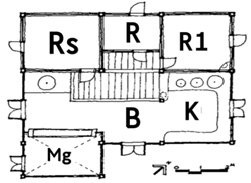

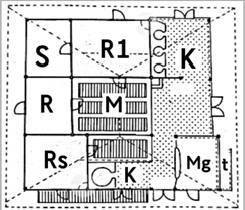

V. 지역 주거문화권과 전통주택의 정체성

이상과 같이 태백산맥을 경계로 서측 지역 영양군의 석보마을과 태백산맥으로 생활권이 단절된 생활권이 분리된 동측 지역에 위치한 울진군의 굴구지마을의 전통민가의 평면 유형을 분석<Table 5>하면 다음과 같이 종합할 수 있다.

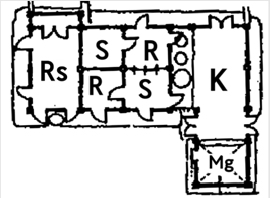

Table 5.

Analysis of the Influence of Yeongdong-type and Yeongnam-type Residential Cultural Area(except of R-type Plan)

첫째, 석보마을에서 채집된 ㅁ자형 주택을 제외하고 총33채 중에서 24채의 사례가 3칸에서 5칸 범위의 일자 홑집 형태의 영남형 계열(73%)의 공통적인 평면적 특성을 가진다. 33채 중에서 5채는 부엌이 4칸으로 발달되고 온돌방 영역의 전(田)자형 내에 안방 앞에 마루를 갖는 전형적인 영동형 계열의 겹집형 평면이 조사되었다.

둘째, 굴구지마을에서 채집된 총 23채 중에서 20채의 사례가 일자형 겹집 평면 계열에서 전형적인 영동형 계열(87%)의 평면적 특성이 나타났다. 전체 23채 중에서 3채는 3칸 홑집의 기본형인 K-R1-R 구성을 기본으로 부엌 영역이 2칸으로 발달된 전형적인 영남형 계열의 홑집형 평면이 분포하고 있다.

따라서 지형적으로 산맥으로 활동 영역이 단절되고 교통이 발달되지 않은 전통사회에서 사회문화적 교류가 일어나기 어려운 지역보다는 인접지역 주거문화권과의 유사성이 크게 나타났다(79%, 44/56채)고 종합할 수 있다.

VI. 결 론

한반도에 많은 지역 민가형이 존재하고 있는데, 본 연구에서는 태백산맥을 경계로 경북 영동지역과 영서지역 전통마을의 안채를 중심으로 평면 구성적 특성을 비교 분석하고 선행 연구 결과를 기반으로 지역 정체성을 확인하였다.

연구 결과를 종합하면 다음과 같다.

첫째, 태백산맥 주변 민가형과 관련된 선행 연구를 종합하면, 함경도형은 온돌방 개가 전(田)자형을 기본으로 수평방향을 확장되고 부엌(정지)간 2칸이 인접되며 대부분 마루가 없는 유형이다. 반면 영동형은 학자마다 다소 차이가 있는데, 대부분 중앙부의 안방-마루를 중심으로 좌우편에 부엌 영역이 4칸 정도로 발달하거나 온돌방(사랑방) 영역이 칸으로 발달되는 전면 4~5칸 규모의 겹집형이 가장 일반적이다.

이 외에 안방의 전면에 마루를 1칸 포함한 전(田)자형을 기본으로 수평방향 확장형과 수직방향으로 3~4칸까지 확장된 평면형을 둘거리집이나 두렁집으로 부른다. 또한 전면 3칸에 내부에 본당과 마루가 있는 6칸집을 안동지역의 여칸집이 있으며, 영남형은 전국의 오막살이집인 K-R1-R의 전면 3칸에 1칸을 늘인 형태나 반 겹집화된 형태를 포함한다.

둘째, 석보마을의 전통주택에 대한 평면적인 특성을 도출하였다. 이 외에도 전국에 분포된 오막살이 계열인 3칸 기본형에서 칸을 확대하며 용도를 확보하는 순서를 분석한 결과 전통적인 유교 사회에서 남녀유별 질서를 위한 남성과 여성 공간의 분리, 부엌의 확장 욕구와 제사를 지내거나 가사 일이나 여유를 가질 수 있는 생활에 필요한 퇴를 확보하고자 하는 순서로 평면에 반영된 결과라고 해석할 수 있었다.

셋째, 굴구지마을의 경우, 대부분 전형화된 영동지역 계열 민가형인 전면 4칸 겹집 형태이고, 중앙부의 안방과 마루가 전후면 방향으로 결합된 형태를 태의 중심에 위치시켜 이를 좌우 방향으로, 한쪽에는 부엌 영역에 부엌방이나 고방, 마구, 부엌방 등이 1~2칸 규모로 결합된 4칸 규모와 안방 반대쪽으로도 사랑방(온돌방) 영역을 4칸 규모로 확대해 유형화된 특성을 확인할 수 있었다.

넷째, 경북 영동지역에 해당하는 석보마을의 전통주택의 경우 일자형 홑집이 가장 대표적인 평면 유형이며, 이는 전형적인 영남형 평면 계열과 동질성(24/33채, 73%)을 갖고 있다고 확인하였다.

다섯째, 경북 영서지역에 해당하는 울진군의 굴구지마을의 전통주택의 경우 일자형 겹집이 가장 대표적인 평면 유형이며, 이는 전형적인 영동형 평면 계열과 평면 구조적인 동질성(20/23채, 87%)을 갖고 있다는 특성을 확인하였다.

마지막으로 이를 종합하면 전통사회에서 주택은 동시대에서의 시대상을 반영해 사회문화적 동질적인 배경에도 불구하고 한편으로는 지형적인 영향을 받아 특정 지역 내에서 고유한 지역적 정체성을 갖게 되었다고 볼 수 있다. 이러한 연구 결과는 일정한 지역 주거문화권을 형성하고 있었다고 해석하는데 객관적인 근거가 될 것이라 기대한다.

본 연구는 민가 지역성 연구를 위한 초기 단계로 특정 지역의 전통마을의 안채를 중심으로 지역적 특성을 비교, 분석한 수준이지만, 지역 범위와 대상 마을과 전통주택 범위를 광역적으로 확대해가고자 한다.

나아가 이러한 지역성 연구를 포함해 전통사회에서의 주거공간과 생활상이 산업근대기를 거쳐 현대에 이르기까지 가문, 가족, 생활 개념과 주거 공간의 변화를 추적해 미래 1인 주거시대에서의 모듬식 생활 공동체형 살림집을 구상하거나 한편으로는 전통문화 보존 및 재현에 활용 방안을 위한 기초적인 근거 자료가 될 수 있을 것이라 기대한다.