I. 서 론

1. 연구의 배경 및 목적

기원전 2세기부터 16세기까지 2천년 가까이, 실크로드는 동서양의 통합, 교류, 대화의 길이었다. 현재 21세기의 우리는 급변하는 산업사회 속 개방화와 세계화로 인해, 다양한 문화의 홍수 속에 국적을 알 수 없는 문화들과 우리의 고유문화가 뒤섞인 시대를 살아가고 있다. 이럴 때일수록 각국은 자신의 정체성을 재조명하고, 이를 바탕으로 적극적인 국제 역사문화 교류 속에서의 경쟁력 제고를 위해 노력하고 있다.

최근 한국을 찾는 우즈베키스탄의 유학생과 관광객의 수가 급증하여 2019년 기준 75,320명의 우즈베키스탄인이 한국에 체류 중이다. 이는 국내 체류 외국인의 국가별 분포에서 여섯 번째이며, 점점 그 비중이 확대되고 있는 실정이다.1) 이처럼 사람의 증가에 따라 양국의 문화교류와 인지도 또한 점점 높아지고 있다. 문화적 관심은 식생활 등의 일상적 생활양식으로부터 그 역사적 배경과 예술적 전통으로 확대되는데, 그 과정에서 전통적인 주거양식에 대한 이해는 중요한 부분을 차지할 수 있다.

따라서 본 연구는 실크로드의 주요한 거점 중 하나였던 우즈베키스탄의 전통주거에 주목하였다. 특히 막연한 상식과 달리 우즈베키스탄의 전통주거가 목구조 기반의 채나눔으로 이루어진 한국의 전통주거와 많은 구성적 유사성을 보인다는 사실에 착안하여, 양국 전통주거의 비교연구를 진행하기로 하였다. 기존의 국내 연구 중에서는 중앙아시아 지역의 주거와 관련한 사례를 찾아보기 힘들었기 때문에, 우즈베키스탄 전통주거에 대한 일반적인 사항을 먼저 살펴보고, 이어서 관련 부문별로 한국전통주거와의 비교를 진행하였다.

먼저 양국에서 공통적으로 대표적 전통주거를 살펴볼 수 있는 시기인 16~18세기에 지어진 주택사례를 선택하여 비교연구를 진행하였다. 중앙아시아 복판의 우즈베키스탄은 10~15세기 기간 동안 셀주크제국, 몽골제국, 티무르제국의 지배하에 있었고, 16세기에 이르러 지역의 우즈베크인이 티무르제국을 멸망시키며 고유의 문화를 본격적으로 시작하였다. 16~18세기는 우즈베키스탄 건축의 황금기로 각 지역별 건축학교가 부흥하며 저마다의 양식을 발전시켰다. 하지만 19세기부터 러시아제국의 영향권에 들게 되면서 건축분야 또한 외세에 의한 근대화의 길을 걷게 되었다. 따라서 본 연구는 주 대상인 우즈베키스탄의 건축특성을 잘 살필 수 있는 16~18세기를 기준으로 삼았고, 동시대 조선 건축과의 비교를 시도한 것이다.

한국과 우즈베키스탄이 서로 멀리 떨어져 있음에도 불구하고, 그 시기의 양국의 주택은 건축 및 공간의 구조와 요소 측면에서 몇몇 유사점을 보이는 점을 발견하였다. 특히 양국의 현대 주택에서도 여전히 사용되고 있는 한국의 ‘마루’(Maru)와 우즈벡의 ‘아이반’(Ayvan)2)이 다양한 측면에서 유사성을 보이는 점을 발견하여, 그 차이와 공통점을 더욱 집중적으로 살펴보았다. 세계 여러 전통건축에서 매개공간의 구성이 발견되지만, 한국과 우즈베키스탄의 경우 그 형식화의 방식에 유사성이 발견되고, 특히 양국 현대 주거계획에까지 그 영향력을 발휘할 정도로 핵심적인 주거공간요소로 인식된다는 점에 주목한 것이었다.

따라서 본 연구의 목적은 16~18c 우즈베키스탄의 전통가옥의 특징을 살펴보고, 이를 동시대 한국의 전통주택과 비교하되, 양국 주택의 배치 및 축조방식, 공간구성 및 장식요소 등을 대표적 매개공간인 마루와 아이반을 중심으로 비교분석 한 것이다. 1차적으로 양국 전통주거의 기본적 공통점과 차이점을 밝힘으로써, 본 연구는 중국 문화권과 서양 건축으로 양분된 기존 국내 연구의 영역을 확장하고, 한국의 전통건축을 색다른 시각으로 바라보는 기회가 되기를 기대하였다. 또한 매개공간에 집중함으로써, 단순한 요소별 대조를 넘어서는 개념적 공간특성의 구체적 비교를 제시하고자 하였으며, 이를 통해 근래의 ‘친환경 건축’이 주목하는 ‘중간 공간’에 대한 새로운 가능성을 위한 단초를 제시할 수 있기를 또한 기대하였다.

2. 연구의 방법 및 범위

본 연구의 내용은 크게 한국과 우즈베키스탄 전통주거의 일반 특성 비교와 매개공간에 관한 이론적 고찰에 따른 ‘마루’와 ‘아이반’의 세부적 비교분석으로 이루어진다. 비교분석을 위해 전통주거의 사례 및 이론적 검토를 위하여서는 문헌연구와 인터넷 웹사이트 분석을 주요 연구방법으로 채택하였다.3) 구체적 연구의 방법과 순서는 아래와 같다.

첫째, 연구의 대상인 한국과 우즈베키스탄 전통주택의 사례를 수집하기 위해 다양한 단행본, 선행연구 등의 자료와 관련 웹사이트를 분석하였다. 특히 우즈베키스탄 전통주거에 관한 연구는 자료가 제한적인 관계로 다양한 접근이 필요했다. 구 소련연방 시절에 연구된 러시아어 단행본 두 권4)을 주로 하여, UNESCO의 보고서와 일부 영어권의 개괄적 논문이 활용되었고, 우즈베키스탄의 자체자료는 정부와 일부 연구가의 웹페이지5)를 통해 수집되었다. 수집된 이론 자료들을 통해 우즈베키스탄 주거의 개괄적 역사와 특성을 정리하였고, 이에 따라 적정한 시기와 규모의 사례를 선별하였다.

둘째, 한국과 우즈베키스탄의 전통주거의 공간구성 특징을 비교분석하기 위해 각 5개씩 총 10개의 사례를 선별하였다. 기본정보와 사진 및 도면자료를 정리하고 불충분한 도면 등의 자료는 자체적으로 제작하였다. 공간구성의 비교를 위한 분석틀은 선행연구 중 본 연구의 성격과 부합하는 내용을 선별하여 재구성하였으며, 마당, 매개공간, 위계적 구성의 세 범주를 중심으로 양국 전통주택의 공통점과 차이점을 분석하여 정리하였다.

셋째, 위 연구를 통해 가장 특징적인 공간요소로 지목된 양국 주택의 매개공간 분석을 진행하였다. 먼저 한국의 매개공간인 ‘마루’(Maru)의 종류와 기본 특성을 살펴보고, 우즈베키스탄의 ‘아이반’(Ayvan)의 다양한 기능과 특성을 살펴보았다. 아이반의 종류별 이미지 제시를 위해서는 각종 자료에 근거한 3D 모델링 작업 또한 진행되었다.

넷째, 마루와 아이반의 건축적, 공간적, 디자인적 세부특성 비교분석을 진행하였다. 먼저 아이반과 마루에 관련된 선행연구 분석을 통해 각종 세부 내용의 비교분석을 위한 기본 틀을 구성하였다. 양국의 대표적 사례를 한 주택씩 선정하여 설정된 틀에 따라 세부 특성을 분석하였다. 형태특성, 요소특성, 기능특성 등으로 분류된 다양한 영역의 항목 각각에 대해 마루와 아이반의 공통점과 차이점을 밝혔고, 마지막으로 선행연구 분석을 통해 도출된 특성 항목들을 중심으로 매개공간으로서의 공간성에 대한 양국 비교표를 제시하였다.

II. 한국과 우즈베키스탄의 전통주거

1. 우즈베키스탄의 역사와 전통주거

우즈베키스탄공화국은 1991년 8월 구소련연방으로부터 독립한 중앙아시아의 국가이다. 과거 우즈베키스탄은 유라시아 대륙의 중심에 위치해 있어 실크로드 대륙횡단체제에서 핵심적인 역할을 하는 지역이었다. 우즈베키스탄의 영토에는 비옥한 토지와 다양한 자원이 있고, 높은 수준의 수공업과 교역을 통해 발달된 도시 문화가 존재한다. 우즈베키스탄은 동, 서양의 문화와 산물을 교역하는 통로 요충에 입지하여 고금을 통하여 민족의 이동과 성쇠가 복잡하였다(Lee & Lee, 2004).

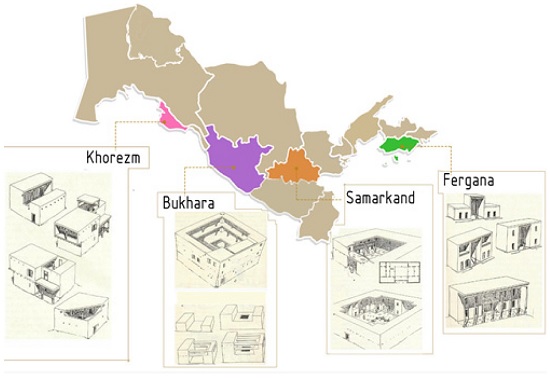

우즈베키스탄은 다양한 자연, 지리적 조건과 민족 구성을 갖고 있지만, 고대부터 자체의 문화 전통을 발전시켜왔다. 현재 우즈베키스탄 종교는 무슬림(89%), 정교(4%), 기타 (3%)로 구성되어 있다. 주거는 사회, 정치, 경제, 문화 등의 다양한 상황변화에 따라 변해왔지만, 아직까지 전통주거의 형식을 많이 유지하고 있다. 18c 호레즘(Khorezm) 지역의 건축물은 특히 유명했다. 이 기간 동안, 궁전, 마드라사, 모스크, 마자, 바자 등의 많은 건물들이 히바(Khiva)와 인근 도시 등에 세워졌다. 우즈베키스탄의 주거는 네 개의 대표적 지역인 호레즘(Khorezm), 부하라(Bukhara), 사마르칸트(Samarkan), 페르가나(Pergana) 각각의 특성을 보이는 네 개의 그룹으로 나누어 볼 수 있다.

19c까지 사마르칸트는 우즈베키스탄의 수도였다. 사마르칸트는 실크로드의 중추적인 부분을 차지하며 풍부한 역사와 문화를 자랑하는 곳이었다. 이곳의 주거는 보다 컴펙트한 도심형 건축물로 지어졌다. 한편 부하라는 중세시대에 걸쳐 중앙아시아에서 가장 번영한 도시 중 하나였으며, 상인간의 교류뿐 아니라 문화, 학술, 종교의 중심지이기도 했다. 상대적으로 큰 규모를 가졌던 이곳의 주거는 겨울과 여름을 위한 별도의 공간이 있어 계절에 따라 주택의 다른 공간을 사용하도록 계획되었다. 호레즘 또한 상업, 정치, 문화의 발달로 중앙아시아에서 가장 중요한 땅 중 하나였다. 이란에서 인도 사이의 실크로드에 전략적 입지를 구축한 덕분에 다양한 문화가 융성했는데, 이곳의 주거 또한 매우 다양한 형태와 구성의 공간으로 계획되었다. 마지막으로, 페르가나는 북쪽의 티엔산 산맥과 남쪽의 알레이 산맥에 의해 제한된 지역이지만, 우즈베키스탄에서 가장 비옥한 지역으로 농업의 중심지가 되었다. 이러한 이유로 실크로드 시대부터 궁전, 요새들과 함께 부유한 마을에서 볼 수 있는 주요 장소들이 있었고, 오늘날까지 살아남은 다양한 건축 건물들을 발견할 수 있다(V.A. Lavrov, 1950). 페르가나의 전통주거는 다양한 식물들이 가득한 정원이 유명했고, 집집마다 포도넝쿨이 심어져 있었다.

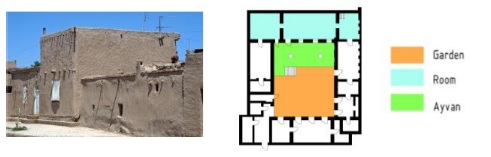

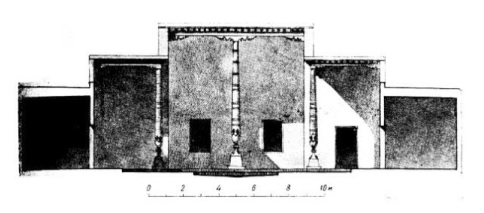

우즈베키스탄 전통주택의 지역적 차이에도 불구하고 주거지의 기본적 건축은 단일 유형이었다. 그것은 폐쇄된 건축 단위로 문과 창문이 딸린 벽으로 구획되었고 내부의 모든 공간은 안뜰을 향하고 있다. 주요 구조부는 목조프레임으로 이루어졌으나 마감에 의해 잘 드러나지 않으며, 짚을 넣어 반죽해 만들어진 흙벽돌로 벽을 채워 시공되었다. 대부분 한 개 층과 두 개 층의 부분이 섞인 복합 구성을 갖고 있었고, 흙벽돌로 마감된 투박한 외부와는 달리 내부의 벽들은 다양한 타일 등으로 화려하게 장식된 경우가 많았다. 전통주택 주요 생활공간 구성은 방, 거실, 아이반(Ayvan)으로 구성되었다. 우즈베키스탄은 대륙성 기후의 특성상에 있어서 여름이 길고 덥기 때문에 이를 고려한 아이반과 안뜰이 특징적으로 발달하였다. <Figure 2> 또한 공통적으로 모든 주거는 남성의 공간과 여성의 공간이 구분되어 계획된 점에서 한국 전통주거와의 유사점을 발견할 수 있다.6)

2. 한국과 우즈베키스탄 전통주거의 비교

한국의 전통주거는 4계절 기후의 특성을 고려하여, 겨울을 위한 온돌과 여름을 위한 마루가 균형 있게 결합된 구조를 갖추고 있는 점이 대표적 특징이다(You & Sohn, 2012). 마루는 온돌과 함께 한국 전통주거문화를 특징짓는 핵심 요소로 알려져 왔다. 한국 전통주택의 실내공간을 구성하는 세 가지 기본 공간은 온돌방, 마루, 부엌이다. 화장실, 헛간, 창고와 같은 다른 시설들은 별도로 지어졌다. 배치의 특성으로는 다양한 마당과 건물 채들의 복합구성이 특징적이다.

본 연구는 매개공간의 구체적인 비교분석에 앞서 양국전통주택의 계획적 특성을 비교하였다. 이를 위하여 양국전통주택의 도면, 사진, 연혁 등의 자료를 다양한 문헌, 연구 및 관련 웹사이트를 통하여 광범위하게 수집하였다. 이 중 양국 전통주거의 대표적 사례를 찾아볼 수 있는 시기인 16~18세기에 지어진 주택사례를 선별하였고, 그중 본 연구가 주목하는 마루와 아이반의 특성이 잘 드러나는 사례를 각각 5개씩 선정하였다.

우즈베키스탄의 경우 구소련 연방 시대를 겪으면서 전통 건축이 대부분 소실되어 현재까지 보존되어 사진자료를 구할 수 있는 주택이 극히 제한적이었다. 남아있는 사례는 도시지역의 중대형 주택들뿐이었고, 이 중 도면과 사진자료를 찾을 수 있고 아이반을 비교적 자세히 살필 수 있는 사례 수가 최대 5 사례로 판단되었다. 한국 전통주택의 경우 16~18세기의 많은 사례 중 우즈베키스탄과의 비교분석을 위해 비교적 유사한 규모와 형식을 갖는 동수의 사례를 선별하였다. 한국 전통주거의 대표성보다는 비교대상으로서의 유효성에 초점을 맞추어 양국 주거의 매개공간 비교가능성을 우선시하고자 하였다.

총 10개 사례의 대표적 사진자료와 평면도를 정리하고, 연대와 위치 및 추후 살펴볼 매개공간 기본사항을 <Table 1>로 정리하였다.7)

Table 1.

Traditional housing cases of Korean/Uzbekistan in 16~18c6)

양국 전통주거 사례의 전체 공간구성상의 특성을 비교하기 위해서는, 한국 전통주택의 공간 특성을 분류한 선행연구(Lee & Nam, 2014)의 분석틀을 활용하였다. 선행연구가 제시한 전통주택의 특징적 요소들 중 본 연구의 비교분석에 적합한 세 가지 대표적 특성(마당, 매개공간, 위계적 구성 관련)을 중심으로 선정된 사례를 구체적으로 분석하여 공통적으로 나타난 특성을 <Table 2>와 같이 정리하였다.

Table 2.

Comparative analysis of characteristics of Korean/Uzbekistan traditional housing

안마당을 에워싸는 공간배치 방식은 양국의 사례 모두에서 공통적이었는데, 우즈베키스탄의 경우 한국과 같은 담장과 건물의 구분 없이 건물의 외벽만으로 에워싸인 환상형(環狀形) 구조의 특성을 더욱 두드러지게 보였다. 매개공간을 통해 공간의 연속성을 확보하고 다양한 활동의 장소를 형성하는 방식 또한 공통적이었다. 발코니가 확장된 형식의 아이반은 기후적 특성과 문화적 요구에 따른 매개공간으로 한국 전통주거의 대청마루와 유사한 역할을 담당하고 있는 사실을 확인하였다.

전체 배치의 측면에서 가장 두드러진 특성은 양국의 사례 모두 남자의 공간과 여자의 공간을 위계적으로 구성한 부분이었다. 우즈베키스탄의 경우 베룬(berun)이라 불리는 남성의 공간은 보통 입구의 근처, 앞쪽에 배치되었으며, 전실과 아이반 등을 갖는 고립된 방의 형식으로 구성되었다. 데룬(derun)이라 불리는 여성의 공간은 주택의 가장 뒤쪽에 위치하였으며, 방, 부엌, 식료품 저장실 등이 그룹화 되어 있었고, 경우에 따라 독자적인 안마당에서 간단한 작물 재배가 이루어지기도 하였다. 전반적인 남녀의 위계적 공간구성 측면에서 양국의 주택이 보이는 많은 공통점을 찾을 수 있었다.

III. 양국 전통주거 매개공간의 특성 고찰

1. 매개공간

매개공간은 서로 다른 공간 사이에서 전이적이고 완충적인 역할을 하는 연결 공간을 의미한다. 매개공간은 연합 관계에 따라 형성되는 공간으로, 두 개 또는 다수 공간이 접할 때 생겨나며 그 자체만으로 하나의 특성이 있는 공간이라 할 수 있다(Kim & Yoo, 2016). 특히 두 개의 영역이 맞물려서 서로 중첩될 때 생기는 공통공간으로서의 매개공간은 양공간의 특성을 함께 보유한 경우, 두 개의 공간 중 하나와 합치는 경우, 또는 그 자체가 하나의 공간으로 고유한 특성을 가지는 경우가 있다(Kim 2020). 건축공간에서 매개공간은 공간과 공간 사이를 관통하며 과정적 성격을 갖고 있어 각 공간과 연속적이며 복합적인관계에 의해 형성된다(Jung & Lee, 2011).

마루공간은 가변적 다용도성 공간, 성을 중시하는 젠다(gender)공간, 각 방의 중심에 위치하며 동선을 연결 시켜주는 매개공간이라는 주거공간에서의 패턴 성향을 나타내고 있다(Kim & Yoon, 1994). 마루 매개공간은 공간과 공간 연결하고 각방 사이의 중간 역할을 하고 의사소통을 공간으로 기능한 것이다. 또한 각 공간을 연결시켜주는 과정성, 연결성과 영역성 등을 나타낸다.

매개공간을 다룬 다양한 선행연구 중, 여러 분야의 사례분석을 위해 매개공간의 공간성을 항목별로 분류한 연구들을 정리하였다<Table 3>. 본 연구는 각 연구들의 분류방식과 내용을 검토하여 추후 마루와 아이반 사례의 공간성 비교를 위한 범주로 사용하고자 하였다. 다양한 분류항목과 구체적 내용을 정리한 Son(2006)과 Doh(2009)의 연구를 중심으로 한 비교 검토를 통하여 한국과 우즈베키스탄 전통주거의 비교분석에 적합한 분류법으로 상징성, 한정성, 연속성, 방향성, 중첩성, 다원성의 6항목을 선별하였고, 이를 최종 비교분석 틀로 활용하였다. 선행연구로부터 추출하여 정리한 매개공간의 공간성 종류와 내용을 요악한 내용은 아래의 <Table 4>와 같다.

Table 3.

Major preceding research about the spatial characteristics of ‘Intermediate space’

| Researcher (Year) | Subject of the paper | Classification of Intermediated Spatiality |

|---|---|---|

| Son (2006) | Study on the plan of commercial & cultural facilities that apply the concept of intermediation space | Continuity, hierarchy, accessibility, plurality, boundedness, contradiction, node |

| Doh (2009) | A study about spatial experience on intermedia space of eco-architecture | Symbolism, hierarchy, boundedness, directionality, continuity, superposition, contrast, openness, territoriality |

| Min & Lee (2009) | A study on the public space with re-definition of infrastructure based on the concept of the intermediate space | Link, disconnect, buffer |

| Park & Yoon (2018) | A study on the renovation of university building-focused on the space of intermediate | Connectivity, location, functionality |

| Kim (2020) | The planning characteristics of private external space-focusing on the balconies, loggias and terraces as intermediate spaces | Extensibility, buffer, identity |

Table 4.

Meaning and samples of spatial characteristics of intermediate space

2. 한국의 ‘마루(Maru)’

마루는 외부와 내부, 마루와 방, 마루와 마루의 사이에 존재하는 경계의 공간으로 접한 공간의 성격에 따라 다른 특성의 마루가 되며 다양한 연결을 통해 새로운 기능과 형태를 가지는 공간을 형성한다. 마루는 마루들을 짜거나 마루널을 까는 구조방식 또는 설치 및 장소에 따라 구분할 수 있다. 사용 장소에 따른 마루는 <Table 5>의 내용과 같은 종류와 특징을 가진다(You & Sohn, 2012).

Table 5.

Types and characteristics of Maru

Resources of Table. You (2013), Resources of images. https://m.blog.naver.com/PostList.nhn?blogId=apacheen

마루의 종류를 크게 대별해 보면 마당에서 방으로 직접 연결시키는 툇마루와 간접적으로 연결시켜주는 대청마루가 있다. 툇마루는 외부 공간적 내부 공간이며, 대청마루는 내부 공간적 외부 공간을 나타낸다(Yoo, 2005). 본 연구는 한국 전통주거의 다양한 마루 중 대청마루에 주목하였다. 이는 우즈베키스탄의 아이반이 보다 내부 공간적 성격이 두드러지는 점을 감안하여, 구체적 비교분석의 대상을 대청마루로 한정한 것이다. 대청마루는 ‘신성한 공간’, ‘오락 공간’, ‘다목적 공간’, ‘완충 공간’ 등의 다양한 기능 공간의 측면에서 살펴볼 수 있다(Kim, 1990).

3. 우즈베키스탄의 ‘아이반(Ayvan)’

중앙아시아의 건축에서는 가능한 한 안뜰의 자연에 가깝게 건물을 배치하고, 조경 환경과 실내공간을 조화롭게 연결하는 데 많은 관심을 기울였다. 이 문제를 해결함에 있어서 가장 최적의 해결책으로 활용된 공간요소가 아이반(Ayvan)이다. 안뜰로 열린 아이반은 방과 외부 환경 사이의 연결고리 역할을 하여, 외부환경을 방으로 들여오거나, 반대로 방의 공간을 자연으로 가져온 것처럼 보였다(Sagdullayev. 1981).

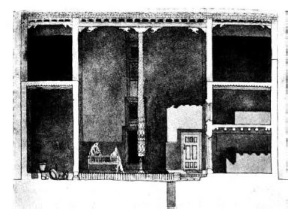

우즈베키스탄의 전통주택은 육면체의 방(xona)과 반 외부 공간인 아이반(ayvan)의 두 가지 요소의 조합으로 모든 다양한 구성을 만들어낸다. 아이반 자체의 구성에서 가장 중요하게 고려되고 디자인된 요소는 지붕을 받히는 독립기둥이었는데, 중앙부에 하나의 기둥을 갖는 아이반<Figure 3>과 다중 기둥을 사용한 아이반<Figure 4>으로 대별되었다.

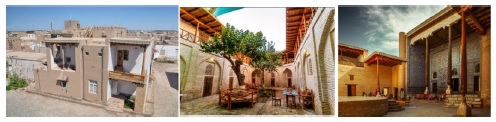

Figure 3.

Example photos of traditional housing in Uzbekistan

Resources. http://29palms.ru, https://lori.ru

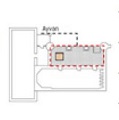

건축계획에서 아이반(Ayvan) 구조와 위치는 그 지역의 기후조건과 주거시설의 배치 순서에 따라 결정되었다. 여름의 더위가 심한 지역에서는 실내와 마당의 공기를 순환시키기 위해 아이반을 더욱 적극적으로 활용하였다. 아이반은 주요 실용적 기능을 수행하는 것 외에도 예술적 구성, 계획적 구조를 풍부하게 했으며, 건물과 도시 환경을 연결하는 데에도 적합하였다(Voronina. 1951). 건축적 구성방식에 따른 아이반의 대표적 종류와 기능은 <Table 6>8)와 같다.

Table 6.

Types and characteristics of Ayvan

북향의 높은 페샤이반(Peshayvan)은 지붕과 장식적 가림막 등을 갖추고 시원한 북풍의 지류를 안뜰로 잡아들인다. 남향의 페샤이반은 집의 남쪽 정면에서 여름의 태양으로부터 보호하며 낮은 고도의 겨울 햇빛을 받아들인다. 페샤이반은 별도의 기단부를 갖는 형식이고 아이반의 가장 대표적인 형식이므로, 본 연구의 추가 분석을 위한 주대상으로 삼았다.

결론적으로 아이반은 밀폐된 공간인 자연과의 상호작용, 더 나은 환기, 습기로부터의 보호, 그리고 건물 사이에 덮인 안뜰의 조성과 활용에 기여하는 주요 요소였다. 아이반은 또한 장식의 중요한 요소로 작용하면서 건물의 엄숙함과 예술적 구성을 향상시켰고, 결과적으로 건물과 마당, 내부공간과 바깥 세계, 인간과 자연을 연결시켰다.

Figure 6.

Sample images of Ayvan detail-Kuhna Ark Fortress, Khiva (Left), Lyabi Hovuz House, Bukhara (right)

Resources. https://www.orientalarchitecture.com/sid/1396/uzbekistan

http://www.lyabihouse.comIV. ‘마루(Maru)’와 ‘아이반(Ayvan)’의 공간요소 특성 비교분석

1. 분석의 대상과 틀 설정

본 연구는 양국 전통주택의 다수 사례를 통한 공간구성 비교에 이어, 주요한 특징으로 발견된 매개공간 영역의 특성을 보다 심도 있게 비교분석하였다. 이를 위해 가장 전형적이고 특징적인 매개공간을 갖는 양국의 대표 사례로 한국의 대구 두산동 경주최씨 종택(16c)과 히바(Khiva)의 쿠나요새 주택(Kuhna Ark Fortress, 17c)을 선정하였다. 또한 이곳의 다양한 마루와 아이반 중 가장 중심적인 대청마루와 페이샤반을 구체적 분석의 대상공간으로 선정하였다.

우즈베키스탄의 전통주거와 아이반의 특성을 자세히 살펴보기 위해 이에 관련한 여러 연구를 검토하였다<Table 7>. 아이반 자체만을 심도 있게 다룬 연구는 찾아볼 수 없었으나, 전통 주거를 다루는 대부분의 연구에서 아이반이 주요하게 다루어지고 있는 것을 확인하고, 그 세부 내용을 본 연구의 비교분석에 활용하였다.

Table 7.

Major preceding research about ‘Ayban’

| Researcher (times) | Title | Contents |

|---|---|---|

| V.L. Voronina. (1951) | Folk traditions of the architecture of Uzbekistan. architecture and construction | |

| - Folk architecture for modern design practice. | ||

| V.A. Lavrov. (1950) | Urban planning culture of Central Asia. architecture and construction. | |

| - The general picture of the planning structure. | ||

| O. Vileikis., etc (2017) | Documentation for preservation: Methodology and a GIS database of three world heritage cities in Uzbekistan. | |

| - The preservation and management strategies | ||

| Lee. Y. S., & Lee. S. H. (2004) | A study on the dwellings of the Korean diaspora of Uzbekistan. | |

| - Conducting interviews. | ||

| Khayrullayev D (2019) | The development and formation principles of rural architecture traditions of Uzbekistan. | |

| - Modern architecture | ||

| Dr. Mavlyuda Yusupova (2012) | Islamic architecture of Uzbekistan – development and features | |

| - Local architecture schools |

본격적인 비교분석을 위하여 구체적 분석틀이 필요하였는데, 이를 추출하기 위하여 전통주거의 공간특성을 분석한 다수의 국내연구를 분석하였다. 여러 연구가 적용한 공간 특성의 내용들을 범주별로 정리한 내용은 <Table 8>과 같았다.

Table 8.

Precedent Study on the Case Study of Spatial Characteristics

| Sortation | Researcher (Year) | Category | Classification |

|---|---|---|---|

| Spatial Characteristics of Traditional Residential Architecture | Lee (2001) | Visual characteristics | Openness, Continuity, Overlapping, Complexity |

| Kwon (2008) | Continuous (visual blocking/connection, visual refraction), orientation, area, hierarchy (floor level difference), opening and closing, mediating (site space, transition space) | ||

| Lee (2009) | Continuity (extended, contrasted, aligned, depth) | ||

| Lee (1996) | Maru Space Properties | Hierarchy, primitive meaning, intermediate space and intermediate area | |

| You (2013) | Centrality, connectivity, processability, rituality | ||

| Spatial Layout Properties | Kim & Hwang (2014) | Planar area | Categorized into planar form of each building |

| Functional | Categorized into functional composition of each building | ||

| Design characteristics | Furniture, colors, and finishes | ||

| Youyoung (2005) | Traditionality | Overall characteristics, shapes, materials, colors, decorations/others |

공간의 특성을 분석한 선행연구를 종합하고, 본 연구의 대상인 대청마루와 아이반의 특성분석에 적합한 항목들을 추출하여 <Table 9>의 분석틀을 작성하였다. 크게 구성의 특성, 요소별 특성, 기능 특성으로 분류하고, 추가적으로 본 대상에서 중요한 기둥에 대한 분석 항목을 덧붙였다. 구성 특성의 항목들을 통하여 매개공간의 구성과 의도를 파악하고자 하였으며 공간적 연속성과 시지각적 특성을 분석하고자 하였다. 마루와 아이반의 다양한 차이점이 두드러지는 요소 항목들로는 색채, 재료, 가구, 장식을 선별하여 반영된 내용을 비교분석하였으며, 공간의 활용 등 생활과 문화의 측면을 기능 특성 항목에서 비교하고자 하였다.

Table 9.

‘Setting the Spatial Characteristics Comparison Analysis Frame for 'Maru' and 'Ayvan'

2. 전통주거 ‘대청마루’와 ‘아이반’의 공간특성 비교분석

설정된 분석틀에 따라 양국 대표 사례의 대청마루와 아이반에 나타난 각종 특성을 <Table 10>과 같이 비교분석하였다. 대표 사례분석의 경우 전체바닥면적 중 대청마루는 13%, 아이반은 4.7%의 비중을 차지하고 있었다. 앞서 살펴본 전체 사례 10개를 비교하면 대청마루는 6~13%, 아이반은 4.1~13%의 바닥면적 비중을 차지하여, 대체로 대청마루가 아이반에 비해 비슷하거나 조금 더 큰 면적 비중으로 계획되었음을 확인할 수 있었다.

Table 10.

A comparative analysis of two representative example of houses

| Analysis Criteria | Korea (Original Family House of the Gyengju Choi Clan) | Uzbekistan (Kuhna Ark Fortress) | |||

|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  | ||

| Spatial Configuration Characteristics | Place- ment |  |  | ||

| - Higher floor than the ground10) | |||||

| Open- ing |  |  | |||

| - Possibility of change in separation and connection through opening and closing by traditional window | - Independent Ayvan visually separated from the inner space | ||||

| Size | |||||

| - Low ceiling height with sedentary culture gives stability | - Emphasize open space and verticality by securing high space | ||||

| Design Element Proper-ties | Color |  |  | ||

| - Representative of YR/P, PB/S, and YR/DL in monochromatic colors of architectural elements | |||||

| Material |  | ||||

| - The natural texture of the material itself appears, and the relationship between humans and nature and space is united. | - Glaze, Clay Poplar Tree | ||||

| Furniture |  | ||||

| - Use of portable furniture, such as small dining tables and dining tables, according to various purposes. | - Generally, height 45-75 cm | ||||

| Decoration | |||||

| - Natural beauty intended to harmonize simplicity and inclusion with nature | - Abstract and formative beauty according to Islamic tradition | ||||

| Functional characteristics | Purpose | ||||

| - Also used as a ritual space | - Also used as a ritual space | ||||

| Method of use | |||||

| - Taking off shoes on the treadmill and using it barefoot when approaching from outside. | - Stone-finished Ayvan is a standing space/ Using Tapchan without shoes. | ||||

| Other Properties | Pillar |  |  | ||

| - The entire column is very decorative and corresponds to Bukhara order | |||||

공간구성의 특성 범주에서는 대청마루와 아이반 모두 내부와 외부를 연결하는 매개공간적 특성을 다수 보였으나, 대청마루가 주변과의 연계가 강하고 보다 개방적, 수평적인 반면, 아이반은 독자성이 강조되고 일방향성과 수직성이 두드러지게 나타났다. 공간요소 특성에서는 두 공간의 차이가 더욱 두드러졌는데, 대청마루가 온화하고 소박한 느낌의 재료와 색채를 보인 반면, 아이반의 경우 시원하고 인공적인 느낌의 재료와 색채가 많았다. 이는 장식 측면에도 반영되어, 편안하고 자연주의적 한국 장식에 비해 우즈베키스탄은 추상적이고 화려한 장식 패턴을 보였다. 기능적인 면에서는 유사점이 많았다. 양쪽의 매개공간 모두가 다양한 용도로 활용되었는데, 아이반의 경우 입식 공간인 만큼, 모여 앉아 다양한 용도로 활용하기 위한 이동식 마루공간과도 같은 ‘탑찬(tapchan)’이라는 가구가 중점적으로 사용되었다.

기둥의 활용 측면에서도 큰 차이가 나타났다. 아이반에서는 한 개 혹은 두세 개의 전면 기둥이 매우 중요한 요소로 활용되었는데, 이는 공간을 느슨하게 한정하는 경계를 형성하는 역할을 하면서도 각종 조형적, 장식적 핵심요소로서 아이반에 그 중요성의 의미를 부여하는 역할을 하고 있었다. 주춧돌, 기둥, 주두의 조화로운 디자인이 하나의 양식으로 정형화되며 지역에 따라 고유의 ‘오더(order)’를 갖는 점을 확인하였다. 반면 대청마루 전면의 기둥은 주택 전체 구조 시스템의 일부로서 별도의 특별한 강조나 의미부여는 이루어지고 있지 않았다.

다양한 공간적, 요소적 공통점과 차이점들을 비교한 내용을 바탕으로 <Table 4>에서 정리한 매개공간의 공간성 항목들을 중심으로 양국 매개공간의 비교분석 결과를 정리하였다. <Table 11> 결과적으로 환경적, 기능적 측면에서 양국의 매개공간 활용목적은 유사하였으나, 그 구성과 표현의 방식에서 차이를 찾아볼 수 있었다.

Table 11.

Spatial characteristics comparison of intermediate space of Maru and Ayvan

아이반은 마루에 비해 ‘한정성’이 강조되면서 그 한정요소 곳곳에 풍부한 디자인적 표현을 통한 ‘상징성’을 강조하고 있었다. 반면 마루 공간은 보다 개방적인 형식을 띄면서 집 전체의 중심으로서의 공간적 역할이 두드러졌다. 공간의 개방과 한정의 차이는 ‘연속성’과 ‘중첩성’ 부분의 차이를 만들어냈는데, 마루의 경우가 더 연속성이 강하고 중첩성도 복합적으로 나타나고 있었다. ‘방향성’의 측면에서는 독립 기둥과 높은 벽체를 강조한 아이반의 수직적 성격이 두드러졌고, 탑찬의 상시 배치 등에 따른 보다 일상적이고 다원적인 활용방식도 아이반에서 찾아볼 수 있었다.

V. 결 론

본 연구는 한국과 우즈베키스탄의 16~18세기 전통주택을 비교해보았다. 지리적으로 멀리 떨어진 두 나라의 전통주거가 일반적인 생각과 달리 여러 공통점을 갖고 있다는 사실을 발견하고 그 구체적인 공통점과 차이점을 밝혀보고자 한 것이다. 비교적 유사한 기후조건에 따라 여름과 겨울의 변화에 따른 건축적 대응 방식에 유사한 점이 발견되었으나, 다소 건조한 우즈베키스탄의 경우 경사지붕을 계획하지 않았다는 점이 외형상 한국 전통주거와의 가장 큰 차이를 나타냈다. 하지만 대부분 흙벽돌로 마감된 우즈베키스탄 전통주거도 목재 프레임 구조에 기반한 격자형 평면구성을 갖고 있는 점은 한국과 유사하였다.

주택 평면의 전체적인 구성방식을 비교하기 위해, 본 연구는 건립 시기와 규모가 유사한 각 5개의 양국 전통주거 사례를 비교분석 하였다. 가장 특징적이었던 유사점은 양국 모두의 주택이 사회, 종교적인 영향으로 남성과 여성의 공간을 뚜렷하게 구분하여 계획되었다는 점이었다. 한국의 사랑채, 안채의 구분과 같이 우즈베키스탄은 앞쪽의 남성공간과 뒤쪽의 여성공간이 분명히 구분되어 있음을 확인하였다. 또한 안마당을 에워싸는 공간구성방식 역시 공통적인 점으로 파악되었다.

단위 공간 중 가장 특징적이고 유사한 부분으로 양국의 매개공간 영역을 세부적으로 추가 분석하였다. 한국의 대청마루와 유사한 것으로 우즈베키스탄의 아이반(Ayvan)이 있었는데, 이는 바닥과 천장을 갖지만 1~2면이 개방되어 외부공간과 주요 개실 사이에 계획된 공간이었다. 본 연구는 양국의 사례 주택 중 대표적인 한 개씩의 사례를 선별하여 그 대청마루와 아이반을 세부적으로 비교분석하였다. 비교 항목들 중 가장 유사한 부문은 기능적인 부분이었다. 양국 모두의 경우 매개공간은 직사광선을 적절히 차단하고 환기를 도모하는 환경적 기능이 동일하였고, 휴식, 작업, 제례 등 다양한 용도의 가변적 활용방식 또한 유사하였다. 이를 위한 공간구성 방식은 약간의 차이를 보였는데, 대청마루가 주변과의 연계성, 연속성, 개방성, 중첩성, 수평성 등이 강한 반면, 아이반은 상징성, 한정성, 일방향성, 수직성 등의 구별되는 특징을 보였다.

세부적으로 큰 차이를 보인 비교범주는 공간요소와 디자인적인 측면이었다. 아이반은 시원한 느낌의 청색 계열 세라믹 모자이크를 활용한 화려한 벽면 마감이 특징적이었고, 유사한 패턴의 목재장식으로 천장도 마감하여, 대청마루에 비해 매우 장식적인 특성을 강조하고 있었다. 특히 아이반은 전면의 기둥을 중시하였는데, 한 개나 두세개의 독립 기둥은 지역에 따라 양식화된 오더로 화려하게 장식되어 있어 구조미를 드러내는 한국 전통주거의 소박한 기둥 장식과는 차이를 보였다.

이런 다양한 차이에도 불구하고 한국의 대청마루와 우즈베키스탄의 아이반은 매개공간이자 전이공간으로서의 공간적 특성에서 많은 공통점을 갖고 있었다. 그러한 역할이 점차 축소되고 있는 현대의 주택과 달리, 세계 각국의 전통주거는 자연과의 풍부한 관계맺음을 위한 ‘중간공간’을 다양한 방식으로 계획하고 있음을 발견할 수 있다. 우즈베키스탄 뿐 아니라 우리에게 많이 알려지지 않은 다양한 문화의 매개공간 활용과 구성 방식을 살펴보고 비교해 보는 것은, 서로에 대한 이해를 넘어 친환경을 추구하는 현대의 주택계획을 위해서도 풍부한 영감과 아이디어를 제공할 수 있을 것이다.