I. 서 론

1. 연구의 배경 및 목적

현재는 자녀양육의 공유 시대이다. 육아가 가족 구성원의 문제에서 사회적 문제로 확대되어 논의되고 지원되어야 한다. 독일, 핀란드, 일본 등의 국가들은 육아를 위한 거점이 되는 커뮤니티공간들을 지역에 설치하여 저출산 해결에 도움을 주고 있다(Lee, 2013; Jeon, 2015).

육아기의 커뮤니티 형성은 육아의 사회화 측면에서 매우 중요하다. 육아활동을 중심으로 형성된 커뮤니티는 서로간의 육아 스트레스를 경감시키고 지역의 공동체성 회복으로 이어진다. 더욱이, 장래 육아세대의 인구구조 변화 관점에서 살펴보면, 1998년 이후 합계출산율이 1.5명 이하(Statistics Korea, 2017)로 낮아지는 저출산 상황이 지속되고 있으며, 현재 20대인 장래 육아세대는 형제자매가 없거나 1명인 경우가 대부분인 세대들이다. 이들이 장래에 자녀를 양육할 때는 더욱 관계맺기가 어렵고 고립될 수 있으며, 함께 양육해야 할 필요성은 증대된다. 현대사회에서 자녀를 양육함에 있어 가족 외에도 부모를 둘러싼 주변의 사회적 지지 및 부모들이 서로의 육아에 대한 고민을 공유하고 공감하는 교류의 장은 필수적이다(Lim et al., 2012).

현재 우리나라에 본 연구에서 제안하는 것과 같이 육아커뮤니티 시설이라는 명칭으로 육아커뮤니티에 중점을 둔 체계화된 시설은 없으나, 유사한 시설로 공동육아나눔터가 있다. 공동육아나눔터는 부모들 간 경험과 정보를 나누고 품앗이 등의 프로그램 운영으로 육아부담을 덜어 주기 위해 설치되어 있으나(Ministry of Gender Equality and Family, 2018), 아동발달을 고려한 공간이 되기에는 보유물품에 대한 규정 이외의 가이드라인이 없고, 부모들을 지원하는 충분한 프로그램을 제공하기에는 시설 여건이 미비한 경우가 많다. 또한, 지역별로 공간·프로그램의 질에 있어서 매우 큰 차이가 있는데 이는 공동육아나눔터의 설치 및 운영에 대한 적절한 법적기준이 없기 때문이다(Choi et al., 2016). 따라서 육아커뮤니티 시설 설치를 위한 체계적인 가이드라인과 단계적 연구가 필요한 시점이다. 초기 연구로 Kim and Park(2019)은 질적연구를 통해 어머니들의 커뮤니티 경험과 특징을 조사하고, 이러한 육아커뮤니티를 지원할 수 있는 발전된 육아커뮤니티시설을 설정하여 이용여부를 타진하고 시설에 대한 요구를 탐색하였다.

본 연구에서는 좀 더 구체화된 육아커뮤니티 센터(가칭)를 제안하기 위해, 육아커뮤니티 시설의 잠재적 이용자인 부모들의 공간·프로그램에 대한 요구를 파악하는 것을 목적으로 한다. 체계적인 프로그램 제공을 위해 사회적 네트워크 이론을 근거로 하였으며, 이 결과는 현 공동육아나눔터의 개선 및 한국형 육아커뮤니티 시설의 신설과 가이드라인 수립 시 필요한 실증적 자료를 제공할 것이다.

II. 문헌 고찰

1. 육아커뮤니티와 사회적 지지

어머니의 육아에 대한 불안과 스트레스를 경감시키는 중요한 요소는 사회적 관계망이다(Lee & Ok, 2001). 사회적 관계망의 주요 기능은 지지를 제공하는 것이다. 사회적 관계망과 지지 체계는 어머니의 자녀양육에 대한 인식 및 태도에 영향을 주어 궁극적으로 아동발달에 영향을 미친다. 사회적으로 지지를 제공받은 부모들은 자녀양육에 대한 어려움이나 부담을 줄여주어 양육효능감을 높일 수 있다(Kim & Kim, 2007). 이에, 육아커뮤니티의 형성을 돕도록 육아세대들의 요구가 반영된 커뮤니티 공간 및 프로그램의 제공이 요구된다. Jang(1996)은 사회적 관계망의 사회복지적 활용 시 고려할 사항으로, 지지를 통한 최적의 결과는 상호보완이 가능한 때이므로, 서비스 지지 체계에 있어서 수혜자가 항상 사회적 지지를 받는 위치에 놓이는 상황을 피할 수 있도록 구성하여야 함을 제시하였다.

사회적 지지 메커니즘의 네 유형은 정서적 지지(감정적 지지, 표현적인 지지, 자긍심의 고양, 친밀감 등), 도구적 지지(원조, 물질적 지지, 현실적 지지), 정보적 지지(정보 제공, 조언, 칭찬, 인지적 지도), 사교적 지지(확산된 지지와 소속감)로 나눈다(Cohen & Wills, 1985; cited by Jang, 1996). 본 연구에서는 이러한 4개 지지 메커니즘을 활용하여 체계적인 프로그램 계획을 의도하였으며 Kim and Park(2019)의 실증적 연구결과에 의해 4개 지지에 해당하는 변인들을 분류하였다. 이중 정서적 지지는 심리상담 전문가 연결 이외에 부모들간의 친밀감을 주고받는 것으로도 가능하지만, 부모들간의 친밀감은 사교와 교류를 통해서 이루어지기 때문에, 전문가에 의해 제공받는 것은 정서적지지, 부모들의 교류를 통해 제공받는 것은 사료적 지지로 구분하였다.

2. 국내 육아커뮤니티 지원 정책·제도

국내 육아지원정책 방향을 살펴보면, 제3차 계획(2016~2020)에서 ‘평등한 가족, 함께 돌봄’을 강조하였다. 이에 양육자를 주로 어머니로 한정하던 고정관념에서 벗어나 아버지를 포함하여 연구를 진행하는 것이 변화에 대응하는 측면에서 필요하므로 다수의 선행연구들과는 달리 아버지를 조사대상에 포함하는 것이 필요하다. 아동돌봄 정책은 개별 가정이 직선형으로 보육서비스를 받는 체계에서 영유아가족의 관계망 및 지역에 기반한 보육커뮤니티 형성으로 전환하였다(Seoul Foundation of Women & Family, 2012).

이러한 흐름에서 나타난 것이 2011년 제도화된 여성가족부의 가족품앗이, 2012년 서울시 마을공동체 지원사업으로 등장한 부모커뮤니티 지원사업, 공동육아지원사업 등이다. 가족품앗이 활동은 지역사회와 협력할 수 있는 소규모 활동이라는 점에서 효율성을 갖는다고 평가되나(Korea Institute of Child Care and Education, 2013), 품앗이 활동 유지에 어려움을 주는 요인으로 공간의 미확보, 구체적인 프로그램의 미비, 품앗이 활동자들의 관심 영역 차이 등이 지적되었다(Pusan Women and Family Development Institute, 2014). 부모커뮤니티 지원사업은 전문 컨설팅 체계의 미흡과 커뮤니티 전용 공간의 부재로 공동체의 지속성이 제한적이라는 한계점이 나타났으며, 육아를 중심으로 안정적으로 소통할 수 있는 커뮤니티 공간에 대한 수요가 높았다(Seoul Foundation of Women & Family, 2015). 공동육아지원사업은 부모커뮤니티와 달리 전문성을 가지고 마을로 확장하는 것이 목적이었으나 지원종료 공동체에 대한 지원체계가 부재한 실정이라, 지원종료 이후에도 공동체들이 마을 안에서 커뮤니티를 형성하면서 성장할 수 있는 지원방안이 모색되어야 한다(Seoul Foundation of Women & Family, 2015). 육아커뮤니티를 장려하고 가족품앗이를 제공하는 공간으로 건강가정지원센터에서 운영하는 공동육아나눔터가 있다. 공동육아나눔터는 본 연구에서 논의하고자 하는 육아커뮤니티 시설과 그 지향점이 유사하나 공간규정이 간소하고 공간에 대한 최소 면적과 필수 비치물품만 명시되어 있으며 아동발달을 고려한 구체적인 공간구성 요건은 명시되어 있지 않다.

서비스가 원활히 제공되기 위해서는 제공되는 서비스와 함께 물리적 환경이 이를 지원하기에 적합하도록 계획되어야 하며 사용자의 특성 및 요구파악이 전제되어야 한다. 이를 위한 단계적 연구로서 부모들의 육아커뮤니티의 서비스와 공간에 대한 요구파악이 필수적이다.

3. 국외 유사시설 사례

독일, 일본, 핀란드, 뉴질랜드 등의 국가에서는 지역사회에서 커뮤니티를 중심으로 육아하기 위한 공간적 모색이 선도적으로 이루어졌다. 시설의 물리적 환경은 프로그램과 결합되어야 하므로, 프로그램을 육아커뮤니티 시설에 포함하여 함께 고찰하였다<Table 1>.

Table 1.

Child-rearing Facilities in Foreign Countries

국외 육아커뮤니티 시설은 나라와 문화마다 다른 특징을 가지고 있다. 독일 마더센터는 여성의 풀뿌리 운동에서 시작하여 점차 지역 주민의 참여로 확대시켰다(Lee, 2017). 지역의 수요와 문화에 따라 프로그램을 운영하고, 외부전문가보다 내부인력에 대한 투자를 우선시하며, 자발적 희망자를 봉사 형태로 모집하지만 자발적 봉사에도 어떤 방식으로든 대가를 지불하는 방식 등은 국내 육아커뮤니티 시설의 운영계획 시 참고할 수 있다. 마더센터는 여성들이 서로의 재능으로 문제를 스스로 해결하고 능동적으로 대처할 수 있는 공간이다(Ko et al., 2011).

일본의 육아지원거점사업은 그 유형이 매우 다양하다. 특히 관주도의 육아지원거점사업은 도보거리에 육아커뮤니티를 위한 공간이 설치되어 있어 접근성이 높고, 아동의 이용연령에 따라서 유형이 나누어진다. 사쿠라기(さくらぎ) 아동관은 설치된 지역의 자연적 특징을 프로그램에 이용하고, 지역문화를 기반으로 하거나 프로그램에 반영하고 있다(Lee, 2013). 양육자에게 공간과 프로그램의 제공에 그치지 않고 양육자를 정서적으로 지지하고 교육하며, 자기 효능감을 높이는 운영자의 역할과 역량을 매우 중요시 여기는 점(Ministry of Health, Labor and Welfare [厚生勞動省], 2007)이 특징이다.

핀란드의 레이키푸이스토는 오전에는 영유아를 위한 공간으로, 오후에는 초등학생들의 방과후 돌봄공간으로 활용된다(Jeon, 2015)는 점이 특징이다. 뉴질랜드의 플레이센터는 보육기관을 대신하여 어머니들이 자녀들을 함께 교육하면서 강한 연결망과 커뮤니티를 형성하고 있다(Playcentre, 2018)는 점이 타 유사시설과 다른 점이다. 이러한 해외의 육아커뮤니티 유사시설의 공간적 공통점은 옥외공간이 있다는 것이다.

이상과 같이, 국외 육아커뮤니티 유사시설은 어머니들의 커뮤니티나 지역사회와의 네트워크를 중요시 여기며, 개인차원이 아닌 육아커뮤니티 형성, 나아가 지역주민이나 지자체, 관련단체 등으로 확대하여 육아문제 해결을 위해 주력하고 있다.

4. 관련 선행연구

커뮤니티 기반으로 육아지원을 하려는 노력은 최근의 흐름이다. 국내 육아커뮤니티에 관한 연구는 주거지에서의 육아커뮤니티 특성과 인식(Kim & Park, 2018), 육아커뮤니티 센터(가칭)를 설정하여 어머니들의 요구 탐색(Kim & Park, 2019) 등에 대한 연구가 이루어졌다.

이밖에 일본 육아지원거점 답사(Lee, 2013)나 해외 육아커뮤니티를 소개하는 자료들(Jeon, 2015)이 있다. 다수가 주거·건축·도시 분야가 아닌 행정이나 서비스, 사회학, 아동학 관련 연구들(Mosim and Salim, 2017; Lee, 2017; Cha, 2018)이므로 물리적 공간에 대한 내용은 미흡하다.

인천소재 14개소의 공동육아나눔터의 운영현황 및 물리적 공간을 조사한 Choi et al.(2016)은 공동육아나눔터가 이용 아동의 신체 및 정서발달에 도움을 주는 공간으로서 시설 여건이 불충분함을 지적하였고, 접근이 용이한 장소에 대한 중요성도 강조하였다. 또한 Choi(2013)는 공동육아나눔터가 아동들이 성장 발달단계에 따라 다양한 활동을 하기 위한 실외공간이 함께 확보되어야 한다고 제안하였다. Cha(2012)는 공동육아나눔터 운영에서 접근성이 문제되고 있으므로 집과 가까운 곳에 여러 개의 나눔터가 설치되어 도보로 이용할 수 있도록 거점 및 외부의 이원체계를 구축할 것을 제안하였다. 육아커뮤니티에 대한 어머니들의 기대를 분석한 연구(Kim & Park, 2019)에 의하면, 어머니들은 집근처 보행거리에서 이웃 부모와 함께 자녀를 키울 수 있는 사랑방같은 공간을 강하게 희망했다.

III. 연구방법

1. 육아커뮤니티 시설에 대한 요구분석틀

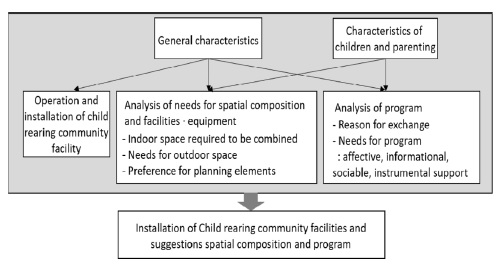

육아커뮤니티 환경요소에 관한 선행연구(Kim & Park, 2018), 육아커뮤니티 시설 관련 선행연구(Kang & Kim, 2014; Jeon, 2015; Choi et al., 2016; Lee, 2017), 사회적 지지(Jang, 1996) 등을 참고로 하여 설문문항을 구성하였다. 육아관련 시설들이 주로 어머니들을 중심으로 계획되나 남성육아자가 증가하는 추세를 받아들여 본 연구에서는 성별에 따른 차이를 조사하여 아버지 육아를 지원하고자 하였다. 아동의 발달단계에 따라 시설의 형태는 달라져야 하므로 자녀연령을 포함한 자녀특성에 따른 차이를 살펴보았으며, 특히 프로그램에 있어서 자녀를 직접 돌보는 부모와 타인이 자녀를 돌봐야 하는 부모 등 다양한 상황에 있는 부모들을 위한 프로그램 계획이 필요하므로 양육 특성에 따른 분석을 실시하였다. 종합적으로 조사대상자들의 일반적 특성, 자녀 및 양육특성을 조사하였고, 육아커뮤니티 시설의 설치와 공간·프로그램을 제안하기 위해 부모들을 대상으로 육아커뮤니티 시설의 이용여부, 운영방식과 설치에 대한 선호도를 조사하였다. 일반적 특성, 자녀 및 양육특성에 따라 공간 및 프로그램에대한 부모들의 요구를 분석하였다<Figure 1>.

2. 조사대상

영유아는 영유아보육법(법률 제16078호, 2018. 12. 24., 일부개정)의 정의에 의해 출생 후부터 만6세 미만의 취학전 아동으로 하였다. 조사대상은 청주시에 거주하고 영유아를 양육하는 부모로 하여, 총 552명이 설문에 응답하였으나 적합하지 않은 표본을 제외하고 최종적으로 유효표본 520부를 분석에 사용하였다. 조사방법은 설문조사이며 표집은 무작위 추출로 하였다.

3. 조사방법

조사계획과 조사도구, 자료수집 방법은 충북대학교 생명윤리심의위원회(IRB: Institutional Review Board)의 심의로 윤리적 타당성을 검증받았다(IRB과제관리번호: CBNU-201 806-SB-645-01). 완성된 설문지를 연구자가 온라인 설문형태로 구축하여 청주시 영유아 부모들의 인터넷 커뮤니티 등에 광고하여 수집하였고, 온라인 설문주소와 QR코드를 이용하여 영유아 부모들 간의 전달에 의해서도 수집되었다. 자료수집은 2018년 9월 9일부터 9월 22일 사이에 진행되었다. 유효응답은 SPSS 19 통계 프로그램을 이용하여 빈도, 백분율, 평균, 카이제곱 검정, 독립표본 t검정, One-way ANOVA를 이용하여 분석하였다.

IV. 분석 결과

1. 조사대상자의 특성

1) 조사대상자의 일반적 특성

조사대상자의 사회인구학적 특성을 <Table 2>에서 살펴보면, 아버지는 35.6%, 어머니는 64.4%이었다. 취업여부는 전업과 취업이 비교적 고르게 분포되었다. 조사대상자의 가구내 월 평균 소득 분포는 250만원 이상 350만원 미만(35.8%)이 1순위, 350만원 이상 450만원 미만(27.9%)이 2순위로, 조사대상자들의 소득은 250만원과 450만원 사이에 가장 많이 분포하고 있다.

Table 2.

General Characteristics of Survey Subjects

| Division | N | % | |

|---|---|---|---|

| Subjects | |||

| Total | 520 | 100.0 | |

| Age | |||

| Total | 520 | 100.0 | |

| Employment status | |||

| Total | 520 | 100.0 | |

| Average monthly income | |||

| Total | 520 | 100.0 | |

| Housing type | |||

| Total | 520 | 100 | |

| Occupancy type | |||

| Total | 520 | 100.0 | |

| Residence period | |||

| Total | 520 | 100.0 | |

조사대상자의 주거특성은 아파트단지 거주자 78.3%, 다세대·다가구주택 거주자 21.7%로 아파트단지 거주자 비율이 높았다. 점유유형은 자가 47.1%, 전월세 50.0%로 자가와 전월세가 비교적 비슷하게 분포되었다. 거주기간은 1년 이상~5년 미만이 61.7%로 가장 많았고, 1년 미만 20.6%, 5년 이상 17.7% 순이었다<Table 2>.

2) 조사대상자의 자녀 및 양육 특성

조사대상자의 영유아 자녀수는 1명이 55.4%로 가장 많았고, 2명이 37.5%, 3명 이상이 7.1%이었다. 가장 어린자녀연령은 만1세 이상 만3세 미만이 40.6%로 가장 많았으며, 만3세 이상 초등학교 입학전 연령이 32.1%, 생후 0개월부터 1년 사이가 27.3%순이었다<Table 3>.

Table 3.

Characteristics of Children and Parenting

양육 특성은 직접 양육하는 경우 보육·교육기관을 이용하는 경우(62.6%)가 가정보육(37.4%)보다 많았으며, 조부모 등 친인척의 도움을 받는 경우도 마찬가지로 보육·교육기관 이용(62.4%)이 가정보육(37.6%)보다 많았다. 조사대상자들은 직접 양육하면서 보육·교육기관을 이용하는 부모가 가장 많음을 알 수 있다<Table 3>.

2. 육아커뮤니티 시설의 이용여부 및 운영·설치

1) 육아커뮤니티 시설의 이용여부

조사대상자의 육아커뮤니티 시설의 이용여부에 대해, 이용료를 지불하더라도 이용할 의사가 있다(57.9%), 프로그램 비용만 지불하고 이용할 의사가 있다(31.9%), 프로그램과 공간 이용 모두 무료여야만 이용한다(10.2%)의 순으로 나타나, 부모들은 이용료를 지불하더라도 육아커뮤니티 시설 이용에 대해 매우 긍정적임을 나타냈다. 조사대상자의 월 평균 소득에 따라 통계적으로 유의한 차이는 나타나지 않았다<Table 4>.

2) 육아커뮤니티 시설의 운영관리비 산정 및 운영방식

조사대상자는 육아커뮤니티 시설의 운영관리비에 대해, 정부가 70%, 개인이 30% 부담하는 방식에 대한 선호도가 75.6%로 압도적으로 높게 나타났다<Table 5>.

Table 5.

Calculation of a Child-rearing Community Facility’s Operation and Management Costs

| Item | Total | |

|---|---|---|

| N | % | |

| Government 30: Individual 70 | 14 | 2.7 |

| Total | 520 | 100.0 |

조사대상자의 육아커뮤니티 시설의 운영방식은 지속적으로 관주도의 전문적 운영직원을 고용하여 운영한다(46.0%)가 가장 높게 나타났으며, 초기에는 관주도의 전문운영자가 운영하지만 점차 지역 어머니들의 자체운영으로 재취업의 기회가 되게 한다가 22.5%로 나타났다<Table 6>.

Table 6.

Preferences for a Child-rearing Community Facility’s Operating Method

3) 육아커뮤니티 시설의 설치거리

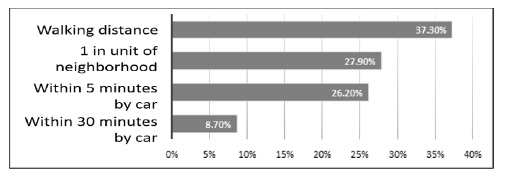

조사대상자는 육아커뮤니티 시설의 설치거리로 도보거리(37.3%)를 가장 원했으며, 동 단위 1개(대략 차로 10분 이내)(27.9%), 자동차로 5분 이내(26.2%), 차량으로 30분 이내(8.7%)의 순으로 선호하였다<Figure 2>.

3. 육아커뮤니티 시설에 대한 공간적 요구

1) 육아커뮤니티 시설 내 복합되기를 희망하는 공간

조사대상자에게 독일의 마더센터와 뉴질랜드의 플레이센터의 사진과 설명을 제시한 후, 한국형 육아커뮤니티 시설을 만들 경우 복합되기를 희망하는 공간을 5가지 선택하도록 하였다. 그 결과 <Table 7>과 같이, 아버지들은 놀이시설이 있는 실내 놀이터, 어린이 도서관, 엄마들의 교류와 휴식을 위한 카페, 장난감이 있는 놀이방, 아이들이 놀 수 있는 옥외 정원 순으로 나타났다. 어머니의 경우는 놀이시설이 있는 실내 놀이터, 엄마들의 교류와 휴식을 위한 카페, 어린이 도서관, 아이들이 놀 수 있는 옥외 정원, 식사가 제공되는 카페테리아나 식당의 순으로 나타났다. 어머니의 경우 아버지와 달리 식사가 제공되는 카페테리아나 식당을 5순위 안에 선택했다. 그러나 아버지와 어머니 간에 통계적으로 유의미한 차이는 없었다.

Table 7.

Spaces that Respondents Would Like to Combine (select 5)

| Item | Father n(%) | Mother n(%) | Total n(%) |

|---|---|---|---|

| Nursing room | 29(15.7) | 81(24.2) | 110(4.2) |

| Total | 925 (500.0) | 1675 (500.0) | 2600 (100.0) |

부모 전체를 살펴보면, 놀이시설이 있는 실내 놀이터(15.2%), 엄마들의 교류와 휴식을 위한 카페(13.3%), 어린이 도서실(13.1%), 아이들이 놀 수 있는 옥외 정원(12.2%), 장난감이 있는 놀이방(10.3%)의 순으로 나타났다. 이 중, 현재 공동육아나눔터에서 운영하지 않는 ‘엄마들의 교류와 휴식을 위한 카페’와 ‘아이들이 놀 수 있는 옥외 정원’이 5순위 안에 나타났다는 점에 주목할 필요가 있다<Table 7>.

자녀연령에 따라 공간 영역을 구분하여 계획할 필요가 있으므로, 가장 어린 자녀연령(이하 자녀연령)별 부모가 육아커뮤니티 시설의 공간에 복합되기를 희망하는 공간을 5순위까지 살펴보았다. 생후 0개월부터 1년 사이 자녀의 부모는 놀이시설이 있는 실내 놀이터, 엄마들의 교류와 휴식을 위한 카페, 어린이 도서실, 아이들이 놀 수 있는 옥외 정원, 장난감이 있는 놀이방 순으로 나타났다. 또한, 만1세 이상 만3세 미만 자녀의 부모는 놀이시설이 있는 실내 놀이터, 엄마들의 교류와 휴식을 위한 카페, 어린이 도서실, 아이들이 놀 수 있는 옥외 정원, 식사가 제공되는 카페테리아나 식당의 순이었다. 만 3세 이상부터 초등학교 입학 전 자녀의 부모는 놀이시설이 있는 실내놀이터, 어린이 도서실, 엄마들의 교류와 휴식을 위한 카페, 아이들이 놀 수 있는 옥외 정원, 식사가 제공되는 카페테리아나 식당의 순으로 희망하였다. 자녀연령과 상관없이 5순위에 나타나지 않은 ‘식사가 제공되는 카페테리아나 식당’이 만1세 이상 초등학교 입학 전 자녀의 부모에게 나타난 것이 특징적이다<Table 8>.

Table 8.

Spaces that Respondents Hope to Have combined by Child Age (select 5)

| Item | 0 month~1 year after birth n(%) | 1 year~younger than 3 years old n(%) | 3 years old~before entering elementary school n(%) | Total | χ2 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Indoor playground with amusement facilities | 6.107* | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

| Playroom with toys | null | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

| Children' library | null | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

| Toy exchange and donation shop | 9.410** | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

| Garden to play in | null | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

| Cafe for mother' exchange and rest | null | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

| Cafeteria or restaurant | null | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

| Shared kitchen where rearers can cook themselves | null | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

| Nap room | 8.917* | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

| Nursing room | 35.469*** | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

자녀연령에 따라 부모가 육아커뮤니티 시설에 복합되기를 희망하는 공간 중 p<0.05 수준에서 통계적으로 유의한 차이가 나타난 항목을 살펴보면, 놀이시설이 있는 실내놀이터와 장난감 기부교환 가게는 생후 0개월부터 1 년사이 자녀의 부모가 상대적으로 선택하지 않았다. 낮잠실은생후 0개월부터 1년 사이, 만1세 이상 만3세 미만 자녀의 부모가 만3세 이상부터 초등학교 입학전 자녀의 부모에 비해 더 많이 선택했으며, 수유실은 생후 0개월부터 1년 사이 자녀의 부모가 다른 연령대 부모에 비해 더 많이 선택하였다<Table 8>.

2) 육아커뮤니티 시설에 설치되기를 희망하는 설비·가구

부모에게 육아커뮤니티 시설에 설치되기를 희망하는 시설·설비 5가지를 선택하도록 한 결과, 양육자를 위한 바닥매트와 쿠션(14.3%), 간단히 이유식을 준비할 수 있는 간이 싱크대 및 전자레인지(13.7%), 유모차 보관장소(11.9%), 육아물품 물물교환 등의 광고물 게시판(11.1%)의 순으로 선호하였다. 아버지와 어머니의 시설·설비 선호 차이점으로 아버지는 ‘탁자 및 의자’를, 어머니는 ‘기저귀 갈이대’를 5순위 안에 선호하였다<Table 9>.

Table 9.

Equipment and Furniture that Respondents Would Like to Install in a Child-rearing Community Facility (select 5)

| Item | Father n(%) | Mother n(%) | Total n(%) |

|---|---|---|---|

| Place to change diapers | 83(44.9) | 205(61.2) | 288(11.1) |

| Total | 925(500) | 1675(500) | 2600(100) |

자녀연령에 따라 육아커뮤니티 시설에 설치되기를 희망하는 설비·가구를 <Table 10>에서 살펴보면, 생후 0개월부터 1년 사이 자녀의 부모는, 간단히 이유식을 준비할 수 있는 간이 싱크대 및 전자레인지, 기저귀 갈이대, 유모차 보관 장소, 양육자를 위한 바닥매트와 쿠션, 육아물품 물물교환 등의 광고물 게시판의 순이었다. 만1세 이상 부터 3세 미만 자녀의 부모는, 양육자를 위한 바닥매트와 쿠션, 간단히 이유식을 준비할 수 있는 간이 싱크대 및 전자레인지, 유모차 보관장소, 탁자 및 의자, 기저귀갈이대의 순으로 선호하였다. 만3세 이상부터 초등학교 입학 전 자녀의 부모는 간단히 이유식을 준비할 수 있는 간이 싱크대 및 전자레인지, 양육자를 위한 바닥매트와 쿠션, 음용수대, 육아물품 물물교환 등의 광고물 게시판, 온돌식 좌식 바닥의 순으로 선호하는 것으로 나타났다. 세 연령층 자녀의 부모에서 공통적으로 5순위 안에 나타난 항목 중 ‘간단히 이유식을 준비할 수 있는 간이 싱크대 및 전자레인지’를 선택한 빈도가 가장 높았다<Table 10>.

Table 10.

Equipment and Furniture that Respondents Hope to Have Installed by Child Age (select 5)

| Item | 0 month~1 year after birth n(%) | 1 year~younger than 3 years old n(%) | 3 years old~before entering elementary school n(%) | Total | χ2 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Simple sink and microwave for preparing baby food | null | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

| Bulletin board for advertisements such as a barter system for childcare products | null | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

| Floor mats and cushions for rearers | 6.078* | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

| Ondol for floor-sitting | 7.498* | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

| Table and chairs | 12.546** | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

| Stroller storage area | 11.523** | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

| Drinking fountain | 22.078*** | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

| Refrigerator | null | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

| Place to change diapers | 27.640*** | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | ||

자녀연령별 부모가 육아커뮤니티 시설에 설치되기를 희망하는 설비·가구 중 p<0.05 수준에서 통계적으로 유의한 차이가 나타난 항목을 살펴보면, 양육자를 위한 바닥매트와 쿠션은 만1세 이상 만3세 미만 자녀의 부모가 가장 많이 선택했으며, 온돌식 좌식바닥은 생후 0개월부터 1년 사이의 자녀 부모가 상대적으로 덜 선택하였고, 만 3세 이상부터 초등학교 입학전 자녀 부모가 가장 많이 선택하였다. 탁자 및 의자는 생후 0개월부터 1년 사이 자녀의 부모가 다른 연령 자녀의 부모에 비해 덜 선택했으며, 생후 0개월부터 1년 사이 자녀의 부모는 유모차 보관장소와 기저귀 갈이대를 다른 연령 자녀의 부모에 비해 더 많이 선택하였다. 음용수대는 만3세 이상부터 초등학교 입학전 자녀의 부모가 상대적으로 더 많이 선택하였다<Table 10>.

3) 육아커뮤니티 시설 옥외정원 공간구성 및 시설·설비

부모에게 육아커뮤니티 시설의 옥외정원에 희망하는 공간구성을 3가지 선택하도록 한 결과 <Table 11>과 같이, 여름철 물놀이 풀장(23.5%), 공놀이 등 뛰어놀기 적합한 넓은 빈 공간(23.5%), 모래놀이 공간(20.1%) 등이 나타났다.

Table 11.

Spatial Composition, Facilities, and Equipment Desired by Parents for the Outdoor Garden (select 3)

옥외정원에 희망하는 시설·설비로 아동을 관찰하며 부모들이 교류할 수 있는 나무그늘 및 벤치, 테이블(28.3%), 간단히 손발을 씻을 수 있는 수도(25.8%), 삽과 트럭 등 흙놀이에 필요한 도구들(22.3%)의 순으로 나타났다. 아버지의 경우는, 아동을 관찰하며 부모들이 교류할 수 있는 나무그늘 및 벤치, 테이블, 간단히 손발을 씻을 수 있는 수도, 바닥분수의 순으로 선호했으며, 어머니는 아동을 관찰하며 부모들이 교류할 수 있는 나무그늘 및 벤치, 테이블, 간단히 손발을 씻을 수 있는 수도, 삽과 트럭 등 흙놀이에 필요한 도구들의 순으로 선호하였다<Table 11>.

자녀연령 별 부모가 육아커뮤니티 시설의 옥외정원에 희망하는 공간구성에서 3가지를 선택하도록 한 결과, <Table 12>와 같이 생후 0개월부터 1년 사이의 자녀연령에서는 ‘여름철 물놀이 풀장’이 1순위로 나타났고 다음으로 모래놀이 공간, 공놀이 등 뛰어놀기에 적합한 넓은 빈공간의 순으로 나타났다. 만1세 이상 만3세 미만 자녀의 부모는, 여름철 물놀이 풀장, 공놀이 등 뛰어놀기에 적합한 넓은 빈 공간, 모래놀이 공간 등이 3순위까지 나타났으며, 만3세 이상초등학교 입학 전 자녀의 부모는 ‘공놀이 등 뛰어놀기에 적합한 넓은 빈 공간’이 1순위, 그 외 여름철 물놀이 풀장, 모래놀이 공간 순으로 나타났다.

Table 12.

Spatial Composition Desired for the Outdoor Garden by Child Age (select 3)

| Item | 0 month~1 year after birth n(%) | 1 year~younger than 3 years old n(%) | 3 years old~before entering elementary school n(%) | Total | χ2 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Outdoor space composition | Sand play space | 6.346* | |||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | |||

| Swimming pool in summer | null | ||||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | |||

| Sledding in the snow | 6.900* | ||||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | |||

| Free activity space to play ball | 9.329** | ||||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | |||

| A play space that supports creative educational activities such as planting vegetables and painting murals | null | ||||||

| Total | 142(100.0) | 211(100.0) | 167(100.0) | 520(100.0) | |||

자녀연령에 따라 육아커뮤니티 시설의 옥외정원 공간구성에 대해 p<0.05 수준에서 통계적으로 유의한 차이가 나타난 항목을 살펴보면, 모래놀이 공간은 생후1개부터 1년사이 자녀의 부모가 가장 많이 선택하였고, 겨울철 눈썰매언덕은 만1세 이상 만3세 미만 자녀의 부모가 가장 많이 선택하였으며, 공놀이 등 뛰어놀기에 적합한 넓은 빈공간은 만3세 이상 초등학교 입학전 자녀의 부모가 다른 자녀연령의 부모에 비해 더 많이 선택하였다<Table 12>.

옥외정원에 희망하는 시설·설비는 모든 자녀연령의 부모가 동일하게 아동을 관찰하며 부모들이 교류할 수 있는 나무그늘 및 벤치, 테이블에 대한 요구가 가장 높았다. 다음으로는 간단히 손발을 씻을 수 있는 수도, 삽과 트럭 등, 흙놀이에 필요한 도구들의 순으로 나타났다<Table 13>. 옥외정원에 설치되기를 희망하는 시설·설비는 자녀 연령에 따른 부모간에 통계적으로 유의한 차이가 없었다.

Table 13.

Facilities and Equipment Desired for the Outdoor Garden by Child Age (select 3)

4) 육아커뮤니티 시설 공간구성 계획요소에 대한 선호도

부모 전체(n=520)의 육아커뮤니티 시설의 공간구성계획요소에 대한 선호도(1점 매우 선호하지 않음~4점 매우 선호함)를 살펴보면 ‘실내 놀이공간은 연령별로 영유아와 유아 이상의 영역으로 구분한다(3.27)’가 가장 선호되는 계획요소로 나타났다. 그 외에 호기심을 자극하고 모험이 가능한 놀이터로 구성한다(탐험, 오르기)(3.24), 물·돌멩이·나뭇가지 등 만지고 조작할 수 있는 자연재료를 제공한다(3.22), 외부정원의 놀이터 시설은 연령대를 구분한다(3.19), 외부정원은 실내 놀이공간과 연계한다(3.14), 아동들의 모임을 위해 최소 6명이 앉을 수 있는 좌석과 조용한 장소를 조성한다(3.11), 놀이집 등 숨을 수 있는 개인적인 놀이공간을 조성한다(3.00)의 순으로 나타났다. 모든 계획요소가 평균 3점 이상으로 나타나, 각 계획요소에 대해 매우 높은 선호도를 나타냈다<Table 14>.

Table 14.

Preference for Spacial Planning Elements of a Childrearing Community Facility

육아커뮤니티 시설의 공간구성 계획요소 선호도에 대하여 자녀연령의 부모별로 One-way ANOVA와 Duncan의 사후검정을 실시한 결과, ‘아동들의 모임을 위해 최소 6명이 앉을 수 있는 좌석과 조용한 장소를 조성한다’ 에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났다. 생후 0개월부터 1년 사이와 만1세 이상 만3세 미만 자녀의 부모 두 그룹에 비해 만3세 이상 초등학교 입학 전의 자녀의 부모 그룹이 해당 항목에서 유의미하게(p< .05) 다소 높은 선호도를 나타냈다<Table 15>.

Table 15.

Differences in Preference for Spacial Planning Elements According to Child Ages

| Spatial planning elements | The youngest child age | N | Mean | F |

|---|---|---|---|---|

| Create a quiet place and seats for at least 6 people for children gettogethers. | 0 month~1 year after birth | 142 | 3.05a | 3.948* |

| year~younger than 3 years old | 211 | 3.05a | ||

| 3 years old~before entering elementary school | 167 | 3.25ab |

4. 육아커뮤니티 시설의 프로그램에 대한 요구

1) 부모들 간 교류의 이유

부모들 간 교류의 이유는 아버지와 어머니 모두 정보를 얻기 위한 이유(40.4%)가 가장 높았으며. 정서적으로 도움이 되기 때문에(29.8%), 사교를 위해(26.5%), 자녀를 잠시 맡기는 등 실질적인 도움을 얻기 위해(3.3%)의 순으로 나타났다. 부모들의 교류에서 실질적인 도움보다 정보적 지지의 이유가 높음을 알 수 있다<Table 16>.

Table 16.

Reasons for Interaction Between Parents

2) 육아커뮤니티 시설의 프로그램에 대한 필요도

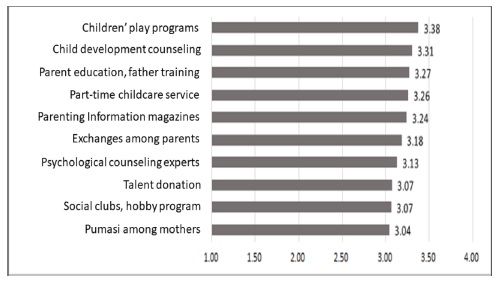

조사대상자의 육아커뮤니티 시설에서 제공하는 프로그램에 대한 필요도(1점 매우 불필요~4점 매우 필요)를 살펴보면, 전체 문항에서 평균 3점 이상으로 나타나 육아지원서비스에 대한 필요도가 전반적으로 매우 높음을 알 수 있다. 그 중 아동놀이 프로그램(3.38)이 가장 높게 나타났고, 육아 및 아동발달 전문가 상담(3.31), 부모 교육, 아버지 훈련(3.27), 시간제 긴급돌봄서비스(3.26), 육아 및 아동발달에 관한 정보지 비치(3.24)의 순으로 나타나서, 아동발달과 자녀양육 관련 정보 및 지식에 대한 요구가 높았다<Figure 3>.

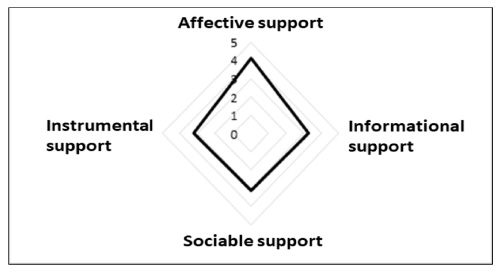

또한, 각 프로그램을 지지 유형별로 분류하여 평균을 비교해 보면, 정보·정서·사교·도구의 4가지 지지에 대한 필요도가 비교적 고르게 분포하고 있음을 알 수 있다<Figure 4>.

(1) 일반적 특성에 따른 프로그램 필요도 차이

조사대상자의 육아커뮤니티 시설의 프로그램 필요도에 대한 일반적 특성, 자녀 및 양육 특성에 따른 차이를 살펴보았다. <Table 17>은 통계적으로 유의미하게 차이가 있는 결과만을 제시하였다. 모든 프로그램 필요도에서 어머니는 아버지에 비해 유의미하게 더 높은 필요도를 나타냈다.

Table 17.

Differences in Program Needs According to Social Demographic Characteristics

| Support type | Item | Characteristics | Mean | t/ F | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Affective support | Psychological counseling experts | Parents | t= -3.435** | |||

| Mother | 335 | 3.21 | ||||

| Informational support | Parenting information magazines | |||||

| Employment status | t= 2.235* | |||||

| Employed | 246 | 3.17 | ||||

| Child development counseling | ||||||

| Employment status | t= 2.824** | |||||

| Employed | 246 | 3.21 | ||||

| Parent education, father training | ||||||

| Employment status | t= 2.078* | |||||

| Employed | 246 | 3.20 | ||||

| Sociable support | Exchanges among parents | Parents | t= -2.529* | |||

| Mother | 335 | 3.24 | ||||

| Social club, hobby programs (ex. knitting) | Parents | t= -2.259* | ||||

| Mother | 335 | 3.12 | ||||

| Pumasi among mothers | Parents | t= -2.597* | ||||

| Mother | 335 | 3.11 | ||||

| Instrumental support | Talent donation | Parents | t= -1.999* | |||

| Mother | 335 | 3.12 | ||||

| Average monthly income | F= 3.550** | |||||

| KRW 5.5 million and more | 56 | 2.80a | ||||

| Part-time child care service | Parents | t= -4.184*** | ||||

| Mother | 335 | 3.36 | ||||

| Children' play programs (ex. nanta, programs to develop five senses) | Parents | t= -4.199*** | ||||

| Mother | 335 | 3.47 | ||||

| Employment status | t= 2.508* | |||||

| Employed | 246 | 3.30 | ||||

취업여부에 따라 전업(육아휴직 포함)부모는 취업 부모에 비해, 정보적 지지의 모든 문항과 도구적 지지 중 아동놀이 프로그램 지원에 있어서 유의미하게(p< .05) 더 높은 필요도를 나타냈다. 전업 부모는 취업 부모보다 자녀 양육에 필요한 지식과 정보에 대한 요구가 높으며 자녀와 함께 보내는 시간에 대해 높은 필요가 있음을 볼 수 있다.

소득에 따라서는 부모들의 재능 기부 문항에서 유의한 차이가 나타났다. 월 평균 소득이 550만원 이상의 그룹에 비해, 250만원 미만과, 350만원 이상~450만원 미만, 450만원 이상~550만원 미만의 그룹에서 부모들의 재능기부 프로그램에 대해 더 높은 필요도를 나타냈다<Table 17>.

(2) 자녀 및 양육 특성에 따른 프로그램 필요도 차이

육아커뮤니티 시설에서 제공하는 프로그램은 자녀 및 양육 특성에 따라 다르게 계획될 필요가 있으므로, 각 차이를 살펴보았다. 그 결과, 자녀연령과 자녀 수에 따라서 프로그램 필요도의 차이는 p< .05 수준에서 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다.

양육특성에 따라서는 유의한 차이가 나타났는데, 양육자간 사교적 지지와 관련된 모든 문항(부모들 간 교류지원, 사교 동아리나 취미 프로그램, 어머니들 간 양육품앗이 연결)과 도구적 지지의 모든 문항(부모들의 재능기부, 시간제 긴급돌봄서비스, 아동놀이 프로그램 지원) 및 정서적 지지인 부모 심리상담 전문가 연결, 정보적 지지 중 부모교육·아버지훈련 문항에서 유치원이나 어린이집 등의 기관이용자는 가정보육자보다 더 높은 필요도를 나타냈다. 기관이용자는 가정보육자에 비해 자녀를 직접 돌보는 시간이 적고 자녀를 맡기기 때문에 주로 양육자 자신과 관련 된 문항에서 더 높은 필요도를 나타낸 것으로 볼 수 있다<Table 18>.

Table 18.

Differences in Program Needs According to Parenting Characteristics

| Support type | Item | Parenting Characteristics | N | Mean | t |

|---|---|---|---|---|---|

| Affective support | Psychological counseling experts | -2.340* | |||

| B | 332 | 3.19 | |||

| Informational support | Parent education, father training | -2.054* | |||

| B | 332 | 3.33 | |||

| Sociable support | Exchanges among parents | -2.233* | |||

| B | 332 | 3.24 | |||

| Social club, hobby programs | -2.036* | ||||

| B | 332 | 3.11 | |||

| Pumasi among mothers | -3.328** | ||||

| B | 332 | 3.13 | |||

| Instrumental support | Talent donation | -2.997** | |||

| B | 332 | 3.15 | |||

| Part-time child care service | -2.474* | ||||

| B | 332 | 3.32 | |||

| Children' play programs | -2.742** | ||||

| B | 332 | 3.44 |

V. 결론 및 제언

1. 결론

본 연구는 육아세대들의 교류의 장인 동시에 육아에 필요한 프로그램을 체계화하고 지역사회로부터 그리고 육아세대들간 서비스를 전달하고 전달받는 구심점으로서 육아커뮤니티 시설을 제안하기 위해, 시설에 필요한 공간 및 프로그램에 대한 영유아 부모들의 요구들을 분석하였다. 분석 결과, 다음과 같은 결론을 내릴 수 있다.

첫째, 부모들은 육아커뮤니티 시설에 대해 강한 이용의사를 보였다. 시설 이용료 지불 의사에서 이용료를 지불하더라도 이용할 의사가 있다가 가장 높았으나, 복지시설에서 이용료를 지불하게 되면, 가장 지원이 필요한 사람에게 가장 복지혜택이 가지 못하는 결과를 초래하게 될 수도 있다. 그러나, 현재 예산문제로 상주인원이 부족한 공동육아나눔터의 상황을 감안하여 육아지원에 필수적인 부분이라고 할 수 없는 아동놀이 프로그램에 대해 이용료를 부과하는 방안을 고려할 필요가 있다. 운영방식은 초기에는 관주도로 운영하나 점차 지역 어머니들의 자체운영으로 재취업의 기회가 되게 한다가 2순위로 나타났으나 육아세대들의 자체운영이 부모들의 커뮤니티를 강화시키는 작용도 하므로 지역 내 전업주부 비율이나 참여 동기 등에 따라 관주도로 시작해서 점진적으로 어머니들이 자체 운영하는 것이 필요하다. 육아커뮤니티 시설의 설치는 도보거리가 가장 높게 나타났다.

둘째, 육아커뮤니티 시설에 복합되기를 희망하는 공간은, 자녀 연령에 따라 통계적으로 유의미한 차이가 나타난 것과 높은 빈도로 나타난 것을 종합하여 고려해보면 공통적으로 5순위가 도서실, 부모들의 교류와 휴식을 위한 카페, 옥외정원에 대한 요구이었다. 자녀연령에 따라 부모가 선호하는 공간에 차이가 있었는데 이 중 현재 공동육아나눔터에 미설치된 부모들의 교류와 휴식을 위한 카페와 옥외정원이 5순위 안에 나타난 것에 주목해야 한다. 실내와 안전하게 영역이 보호된 옥외정원이 연계된다면 아동이 뛰어놀 면적을 합리적으로 보완할 수 있다.

셋째, 자녀연령별 부모가 희망하는 설비·가구는 상대적 선호도와 각 연령대에서 5순위 안에 나타난 설비·가구를 종합적으로 고려하면, 간식을 준비할 수 있는 간이 싱크대, 양육자를 위한 바닥매트와 쿠션이 공통적으로 나타났다. 자녀연령 구분에 따른 설비·가구에 대한 부모들의 선호에 차이가 있었으므로 연령대별로 공간이 구분된 육아커뮤니티 시설 계획 시 참고하여야 한다.

넷째, 육아커뮤니티 시설 옥외정원의 공간구성은 자녀연령에 관계없이 모든 부모가 여름철 물놀이 풀을 높은 수준으로 선호하였다. 옥외정원에 필요한 시설·설비는, 연령에 관계없이 아동을 관찰하며 부모들이 휴식하고 교류할 수 있는 나무그늘과 벤치, 손발을 씻을 수 있는 수도,흙놀이에 필요한 도구 순으로 선호하였다. 가장 어린 자녀연령에 따라 모래놀이공간은 생후 0개월부터 1년 사이의 연령에서, 겨울철 눈썰매언덕은 만1세 이상 만3세 미만의 연령에서, 공놀이 등 뛰어놀기에 적합한 넓은 빈 공간은 만3세 이상 초등학교 입학 전 연령에서 유의미하게 높은 선호를 보였으므로, 옥외정원 계획 시 자녀연령 및 계절에 따른 공간활용 계획이 필요하다.

다섯째, 육아커뮤니티 시설의 공간구성 계획요소에 대해, 자녀의 연령에 관계없이 부모들은 실내 놀이공간의 연령대별 영역구분에 대해 가장 요구가 높았다. 그밖에, 호기심을 자극하고 모험이 가능한 놀이터로 구성, 물·돌멩이·나뭇가지 등 만지고 조작할 수 있는 자연재료 제공, 옥외정원의 놀이터 시설의 연령대별 구분, 옥외정원과 실내 놀이공간의 연계, 아동들의 모임을 위해 최소 6명이 앉을 수 있는 좌석과 조용한 장소 조성, 놀이집 등 숨을수 있는 개인적인 놀이공간 조성의 순으로 높은 선호도를 나타냈다. 이 중 만3세 이상~초등학교 입학전 자녀의 부모는 ‘아동들의 모임을 위해 최소 6명이 앉을 수 있는 좌석과 조용한 장소 조성’에 대한 선호가 다른 연령에 비해 유의미하게 높았으므로, 아동 연령대별로 공간구분 계획 시 참고할 필요가 있다.

여섯째, 부모들 간 교류의 이유로, 부모 모두 정보를 얻기 위한 이유가 가장 높았으며, 정서적인 도움, 사교의 목적, 자녀를 잠시 맡기는 등의 실질적인 도움을 얻기 위한 순으로 나타났다. 육아커뮤니티 시설의 전문가를 통해 믿을만한 정보를 얻을 수 있는 것이 양육자들에게 매우 필요하며, 이는 질적 육아를 돕는 일이다. 육아커뮤니티 시설에서 제공받기를 희망하는 프로그램으로 도구적, 정보적, 정서적, 사교적 등 4개 지지 유형 전체에서 필요도가 매우 높게 나타났다. 이를 통해, ‘자녀를 잠시 맡기는 등의 실질적인 도움’의 도구적 지지는, 높은 필요도에도 불구하고 현재 부모들 간 단순교류로는 획득되지 못하고 있었다. 현재 많은 공동육아나눔터의 프로그램은 아동놀이 프로그램에 집중되어 있으나(Kim, 2019), 시간제 긴급돌봄서비스 등의 도구적 프로그램과 함께, 육아세대 간 실질적인 도움을 주고받을 수 있는 친밀한 커뮤니티가 형성되도록 양육자간의 지속적 유대를 강화하는 프로그램의 계획이 요구된다. 향후 육아커뮤니티 시설의 개선이나 신설 시, 본 연구에서 확인한 사회적 지지 이론을 활용함으로써 부모들을 지원하는 통합적이고 체계화된 프로그램 계획이 가능할 것이다.

일곱째, 4개 영역 지지에 대한 필요도는 양육특성에 따라 유의한 차이가 나타났는데, 유치원이나 어린이집 등의 기관이용자는 가정보육자에 비해 사교적 지지나 도구적지지 등 주로 양육자 자신과 관련된 문항에서 더 높은 필요도를 나타냈다. 취업여부에 따라, 전업(육아휴직 포함) 부모가 취업 부모에 비해 육아정보와 지식 및 아동놀이에 대한 필요도가 더 높았으므로, 육아커뮤니티 시설에서 프로그램 제공 시, 이용자의 양육특성을 고려하여 계획하여야 한다. 아동놀이 프로그램을 제외하면, 아버지는 아동 발달 전문가 상담과 아버지훈련에서, 어머니는 긴급돌봄과 부모교육 및 아버지훈련에서 가장 높은 필요도를 나타냈다. 이에 따라 육아커뮤니티 공간을 이용하면서 부모들의 질적 육아를 향상시키는 교육이나 훈련프로그램의 계획도 요구된다. 부모교육 프로그램의 정보적 지지 계획 시에도 커뮤니티를 염두에 둔 결과 얻어진 사교의 깊이는 다시 서로간의 자녀를 잠시 맡아주는 등의 도구적 지지로도 확장될 수 있을 것이다. 소득에 따라 부모들의 재능기부에 대한 선호도에서 차이가 나타났으며 소득 간 차이는 프로그램 계획에 있어서 중요한 변수이므로 실제 육아커뮤니티 시설 운영 시 지역의 소득수준이 프로그램 계획 시 고려되어야 한다.

2. 제언

결론을 바탕으로 다음과 같이 제언한다.

첫째, 육아세대의 교류를 위한 ‘공간적 접근성’과 긴급돌봄, 육아품앗이 등의 ‘서비스에 대한 접근성’을 높이기 위해, 본 연구의 결과로 나타난 도보거리(800m~1km)에 육아커뮤니티 센터를 설치하는 것이 바람직하나, 현실적으로 주거지 내 공간확보의 어려움, 육아세대의 아동을 동반한 보행 시 양호하지 않은 주거지 보행환경 등의 문제가 있다. 차량 이동거리에 육아커뮤니티 시설 설치 시에는 영유아(유모차)를 동반한 대중교통 이용의 불편한 상황들을 종합적으로 고려하여, 육아커뮤니티 시설로의 셔틀버스 운행을 시행할 필요가 있다.

둘째, 육아커뮤니티 시설의 설치 시 지역의 자연조건과 문화시설, 육아관련 인프라 등을 발굴하여 해당 자원의 인근에 육아커뮤니티 시설을 설치함으로써 생활권공원과 연계한 육아커뮤니티 시설의 옥외공간 계획, 인근 문화시설(도서관, 수영장)을 활용한 프로그램 연계 등을 고려하는 것이 필요하다.

셋째, 놀이프로그램이 제공되는 놀이공간으로서의 기능을 넘어서 통합적인 육아커뮤니티 시설로 발전하기 위해서는 양육자들이 정서, 정보, 사교, 도구적 지지를 총체적으로 제공받을 수 있는 장소가 되도록 보완이 필요하다. 예를 들어, 예비부모를 대상으로 자녀양육교육 및 교류시간을 제공하는 프로그램은 예비부모가 사전에 질적 육아를 위한 정보와 지식을 습득하는 동시에, 부모 커뮤니티가 형성될 수 있는 가능성도 확대시킬 수 있다.

넷째, 육아커뮤니티 시설의 운영에 대한 예산문제를 해결하고 복지의 지속성을 위해, 공간이용은 무료로 하되 자녀양육에 있어 필수적·비필수적인 프로그램을 구분하여 비필수적 프로그램에 이용료를 부과하는 방안을 검토해야한다. 또한, 점차 지역 부모들의 자체운영으로 재취업의 기회와 동시에 지역사회 내 커뮤니티를 강화하는 효과를 얻어 육아커뮤니티 시설 내에서 지원받는 자가 제공하는 자로 자연스럽게 선순환될 수 있도록 계획할 필요가 있다.