I. 서 론

1. 연구의 배경 및 목적

2. 연구방법

II. 이론적 배경

1. 노인의 정의 및 범위

2. 노인인구 비율에 따른 고령화사회 분류

3. 한국의 고령화 특성

4. 한국 노인의 AIP에 대한 인식

III. 연구방법

1. 조사대상

2. 조사내용

Ⅳ. 연구결과

1. 고령화의 일반적 특성

3. 초고령사회의 구간 범위 세분화

Ⅴ. 결론 및 제언

I. 서 론

1. 연구의 배경 및 목적

UN은 ‘2022년 세계 인구 전망보고서’에서 전 세계 인구 중 65세 이상 노인인구의 비율이 빠르게 증가하고 있으며, 2022년 현재 10%이지만 2050년에는 약 16% 정도 될 것으로 예상한다고 하였다. 우리나라 고령화 또한 빠르게 증가하는 추세이며, 2018년 고령인구 비율이 14%로 고령사회에 진입하였다. 또한 7년 만인 2023년 기준 18%를 넘었으며, 통계청의 장래인구추계1)에 의하면 2025년에는 20%를 넘어서 초고령사회로 진입할 것으로 예측된다. 그리고 2050년에는 2025년 고령인구 비율의 2배에 해당하는 40%를 넘어설 것으로 전망된다.

이러한 노인인구의 증가 속도는 OECD 주요 국가 중 고령사회에서 초고령사회로 진입하는 데 소요되는 연수가 영국 50년, 프랑스 39년, 이탈리아 19년, 미국 15년, 일본 10년인 것에 비하면 매우 빠른 편이다.2) 이는 우리나라 인구구조가 세계적 추세보다 급격하게 빠른 속도로 고령화가 진행되고 있음을 보여준다. 2023년 기준 전국 229개 시・군・구 지역3) 중 58.5%인 134개 지역의 노인인구 비율이 20%를 넘었으며, 40%를 넘어서는 지역도 존재한다.

현재 20% 이상을 초고령사회로 규정하고 있는 UN 기준으로는 우리나라의 이 같은 급속하고 광범위한 고령인구 현황과 증가추세를 예상하고, 지역 특성에 따른 노인 관련 정책을 수립하는 것에 한계가 있다. 이에 본 연구는 전국 229개 지역에 대한 노인인구의 현황 및 향후 노인인구의 추세와 지역 현황을 분석하고 이를 토대로 광범위한 초고령사회에 해당하는 범위(20% 이상)의 세분화를 제안하고자 한다. 이를 통해 지역의 노인인구 비율 및 변화 추세를 반영한 노인정책을 구현할 수 있을 것으로 기대한다.

2. 연구방법

본 연구에서는 지방소멸 및 인구 고령화의 대안으로 부상되고 있는 AIP(Aging in Place)를 위한 한국의 급속한 노인인구의 증가 속도를 반영하는 초고령사회의 구간을 세분화하는 것을 목적으로 한다.

이를 위해 먼저 이론적 고찰을 통해 노인의 개념과 범위, 고령사회의 기준과 한국 고령화의 특성화에 대해 살펴본다. 둘째, 통계청의 인구총조사 통계자료를 이용하여 전국 229개 지역단위 지자체의 노인인구 비율 현황을 파악하고 변화 추세를 분석한다. 셋째, 통계청의 장래인구추계를 근거로 전국 지역을 대상으로 향후 노인인구의 비율을 예측하고 초고령사회 범위의 수준을 파악한다.

이를 통해 현재 고령인구 비율과 향후 증가추세를 고려하여 초고령사회를 노인인구 비율에 따라 세분화함으로써 한국형 고령 속도를 반영하는 기준을 제안한다.

II. 이론적 배경

1. 노인의 정의 및 범위

국제노년학회(1951)는 노인을 ‘인간의 노화 과정에서 나타나는 생리적, 심리적, 환경적 변화와 행동의 변화가 상호작용하는 복합 형태의 과정에 있는 사람’이라고 정의4)한다. 또한 Birren과 Breen은 생리적・생물학적 측면의 퇴화, 심리적 측면에서 정신 기능과 성격이 변화, 사회적 측면에서 지위와 역할이 상실된 사람으로 정의하면서 노인에 대한 심리적, 사회적 노화의 개념을 포함하였다.5)

우리나라 국어사전에서는 노인을 ‘나이가 들어 늙은 사람’으로 정의하고 있으며, 노인복지법에서는 ‘65세 이상인 자’를 노인으로 정의하고 있다. 노인 연령에 대해서는 노인 관련 제도 및 법률 등에서 다소 차이가 있지만, 아래 <Table 1>과 같이 65세 이상을 노인으로 규정하고 있는 경우가 다수이다.

Table 1.

Definition and Scope of the Elderly in the System

| Sort | Definition | Age |

|

Elderly employment act enforcement decree | - Chapter 1 article 2 (1) | 55 more |

| National pension act | - Time of loss of qualification6) : At the age of 607) | 60 more |

|

Enforcement decree of the rural community corporation act | - ‘Farmland pension’ : stabilization fund for post-retirement living | 60 more |

| Basic pension act | - Chapter 1 articles 1 and 3 | 65 more |

| Welfare of the elderly act | - Chapter 1 article 1(5) | 65 more |

|

Long-term care insurance act for the elderly | - Chapter 1 article 2(1) | 65 more |

| road traffic act | - Chapter 2 article 11(6)-4 | 65 more |

또한 보건복지부에서 노인을 대상으로 하는 건강보험, 소득 보장, 주거 보장, 사회서비스 제공 분야의 주요 노인 보건복지 사업의 수혜기준을 보면, 65세 이상 또는 60세 이상을 대상으로 하며, 65세 이상을 대상으로 하는 사업의 비중이 좀 더 높다<Table 2>.8) 이에 본 연구에서는 노인의 연령을 65세 이상으로 본다.

Table 2.

Target Age for Major Elderly Health and Welfare Programs in 2024

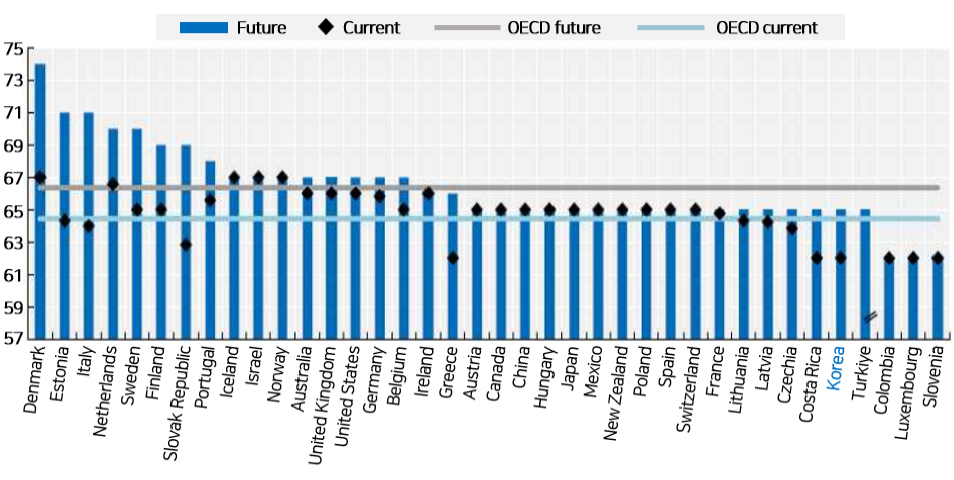

OECD 주요 국가들의 공적연금 수급 연령은 2022년 은퇴자 기준 평균 64.4세이며, 우리나라도 65세까지 단계적으로 상향조정 중이다. 최근에는 노인에 대한 인식 및 건강을 고려하여 연령 상향에 대한 논의가 존재한다. 실제 덴마크, 이탈리아, 네덜란드 등 일부 국가의 경우 연금 수급 연령을 70세 이상으로 추진하고 있다<Figure 1>.9) 신체적 특성이나 기대수명의 연장 등을 기반으로 노인 연령 기준에 대해 꾸준히 논의되고 있다.

2. 노인인구 비율에 따른 고령화사회 분류

UN의 세계 인구 전망에 따르면 2018년 역사상 처음으로 전 세계의 65세 이상 인구가 5세 이하 아동 인구수를 넘어섰고, 2050년에는 80세 이상 인구수도 2019년의 3배 정도 증가할 것으로 전망한다(UN, 2019). 즉 인구 고령화 현상은 개별 국가마다 진행 속도나 수준의 차이는 존재하지만, 기본적으로 과학 및 의료기술의 발달, 산업구조의 고도화 등으로 인해 발생하는 필연적이고 예측이 가능한 경향이라 볼 수 있다. 그러므로 이에 대응하는 대책의 강구가 필요하다.

다수의 연구 및 기획재정부 등의 국가기관에서는 고령인구 비율에 따른 고령화사회를 3가지로 분류하고 있다. 즉 전체 인구수에서 65세 이상의 노인인구가 차지하는 비율이 7% 이상 14% 미만이면 고령화사회(aging society), 14% 이상 20% 미만은 고령사회(aged society), 20% 이상은 초고령사회(super-aged society)로 정의한다. UN의 고령화 분류에 대해 공식적 분류기준은 아니라는 의견10)도 존재하지만, 다수의 연구와 주요 기관에서 이러한 기준을 적용하고 있으므로 본 연구에서도 이를 고령사회 구분의 기준으로 사용하고자 한다.

그러나 앞에서 언급한 바와 같이 초고령사회의 범위가 매우 크다. 예를 들어 노인인구 비율이 20%인 지역과 40%인 지역은 노인정책뿐만 아니라 지역발전 측면에서 고려해야 하는 사항이 매우 다르다는 것은 예상할 수 있다. 따라서 지역의 노인인구 비율 및 변화 추세를 반영한 초고령사회의 구간 세분화가 필요하다고 생각한다.

3. 한국의 고령화 특성

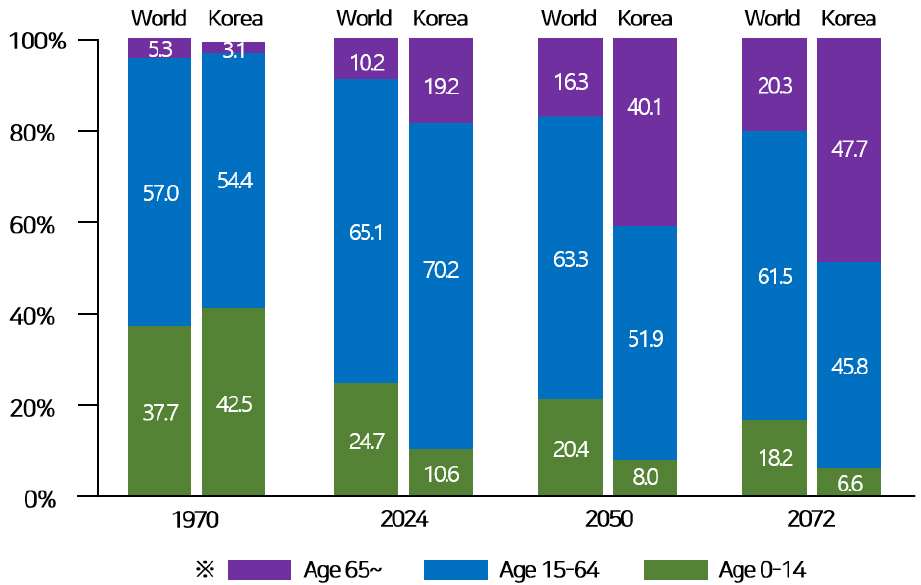

통계청은 세계 평균과 한국의 고령인구 구성비의 변화를 <Figure 2>11)와 같이 전망한다.

2024년 현재 우리나라 노인인구의 비율은 세계 평균인 10.2%보다 2배 정도 많은 19.2%인데, 14세 이하 인구의 비율은 세계 기준의 절반에도 미치지 못하는 10.6%이다. 그리고 2072년이 되면 우리나라 65세 이상 노인의 비율이 47.7%로 세계 평균인 20.3%의 2배 이상 넘을 것으로 예측한다. 2072년의 우리나라 인구구조는 65세 이상 노인이 15세~64세 인구의 수보다 더 많아진다는 것을 의미한다.

이처럼 우리나라 고령화의 수준 즉 노인인구의 비율은 세계 평균에 비해 월등히 높은 수준이다. 하지만 노인의 수보다 더 중요한 것은 고령화의 속도이다.

우리나라는 2000년 고령인구 비율이 7.3%로 고령화사회로 진입하였고, 2018년에는 14.0%로 고령사회에 진입하였으며, 이로부터 7년 후인 2025년에는 20%(Statistics Korea, 2024b)12)가 되어 초고령사회로 진입할 것으로 전망한다. 이는 OECD 주요국 중 고령사회에서 초고령사회로 도달하는 데 걸리는 시간과 비교할 때 가장 빠른 속도로 진행되고 있다(Statistics Korea, 2023).13)

Table 3.

Year of Elderly Society and Super-Aged Society in Major OECD Countries (Unit: Year)

또한 우리나라 고령화는 도시의 규모와 인구성장률과 관계가 있다. 도시의 규모 측면에서 보면, 도시 규모가 클수록 노인인구의 비율이 낮고, 도시 규모가 작을수록 높은 경향성을 보인다.14) 즉 세종, 제주, 수도권 등 일부 지역을 제외하고 도시 규모 및 인구가 작은 농산어촌에 해당하는 지역일수록 노인인구의 비율이 증가한다. 따라서 지역 특성, 즉 지역의 노인인구 비율 및 변화 추세를 반영한 노인정책을 수립하여야 한다.

4. 한국 노인의 AIP에 대한 인식

AIP(Aging in place)란 적절한 서비스와 도움의 제공을 통하여 사람들이 자신이 현재 살고 있는 집 또는 적절한 수준의 주택에서 살 수 있도록 하는 것으로 정의된다(WHO, 2004). 이처럼 노인이 자신이 살던 지역에서 계속 살기를 희망하는 주된 이유는 익숙한 공간과 환경, 관계에서 느낄 수 있는 친밀감과 안정감 때문이다. 즉 기존에 살던 지역이란 것은 단순히 물리적 장소뿐만 아니라 장소에 대한 경험과 인식, 이웃과의 관계라는 심리적, 사회적 차원의 개념으로 확대할 수 있다.

2024년 국토연구원의 조사15)에 따르면 ‘현재 살고 있는 집 또는 동네에서 계속 살고 싶다’라고 응답한 60대 이상 고령자가 85.5%로 현재 거주하는 집과 지역사회에서 노년의 생활을 이어 나가고 싶어 하는 AIP에 대한 요구가 높다. 또한 계속 거주의 주요 이유로 살던 곳이 주는 편안함과 익숙함, 지역에 대한 애정과 같은 심리적 요인으로 들고 있으며, 인간관계 특히 배우자 및 이웃 친구와의 인간관계가 중요하다는 조사도 있다(Kwon & Kim, 2019).

초고령사회일수록 경제적 생산 인구의 비율이 줄어들어 노동력이 감소하고 사회복지비용을 증대시켜 국가재정의 부담이 증가하는 등 경제적, 사회적 파급효과가 우려된다. 따라서 고령화에 대한 포괄적이고 통합적인 공중 보건 조치가 시급하다.

이러한 측면에서 WHO(2017)도 건강한 노화(healthy ageing)를 위한 공공건강 정책의 주요 이슈로서 ‘aging in place’를 제시한다(Lee, 2017). 즉 인구 고령화사회에 대한 대안으로 AIP의 필요성이 더욱 커지고 있으며, 이는 노인 개인의 관점에서 더 나은 삶을 위한 정책인 동시에 국가 차원의 경제적・사회적 관점의 정책 방향이기도 하다.

III. 연구방법

1. 조사대상

한국 노인인구의 특성을 고려한 초고령사회의 세분화를 위해 아래의 <Table 4>과 같이 전국 229개 시・군・구 지역을 조사 대상으로 한다. 그리고 국가통계포털(2023년 12월 기준)의 인구총조사에 따른 전체 인구수 및 65세 이상의 노인인구 수를 기준으로 한다.16)

Table 4.

Status of Survey Targets (As of 2023)

2. 조사내용

본 연구에서는 초고령사회의 구간 세분화를 위해 향후 30년 동안의 노인인구 비율의 증가세를 추정하고자 한다. 매년 9월 발표되는 국가통계포털의 인구총조사의 자료를 이용하여 총인구수와 65세 이상 인구수를 구하였다.

첫째, 우리나라 고령화 속도 및 추세, 특성을 파악하기 위해 2015년부터 2023년까지의 전국 시도별 노인인구 비율의 변화를 구하고 분석하였다.17)

둘째, 2023년 인구자료를 기초로 전국 229개 시・군・구 지역의 노인인구 비율을 구한 후, 고령화사회(7% 이상 14% 미만), 고령사회(14% 이상 20% 미만), 초고령사회(20% 이상)로 구분하여 지역별 비율을 조사하여 고령화 정도를 파악하였다.

셋째, 전국 229개 시・군・구 지역에 대한 향후 30년 간의 노인인구 비율을 추정하였다. 추정의 근거자료를 얻기 위해 인구총조사 자료 중 먼저 5세 구간 인구총조사의 자료를 이용하였다. 2023년 자료를 5년 단위를 나이를 상향조정하였으며, 0~4세 구간의 인구수는 2018년부터 2023년까지 5년간 평균 증감률을 구한 후, 이전 구간의 인구수에 곱하여 추정18)하였다.

이런 방식으로 5세 구간별 전체 인구수를 구한 후 시도 단위로 제공되는 장래인구추계에 따른 노인인구 비율의 자료와 비교하여 다시 증감률을 계산하여 각 시・군・구에 적용하였다. 다만 장래인구추계의 경우 통계청에서는 전국 17개 시도별 정보만 제공하므로 각 시・군・구의 장래인구추계 시 지역별 특성을 본 연구에서는 감안하지 못하는 한계를 가진다.

2023년 노인인구 비율을 기준으로 2053년까지 전국 229개 시・군・구 지역의 고령화 수준을 추정하였다. 본 연구에서 향후 30년 동안의 노인인구 비율 추계를 살펴본 것은 한 세대의 장기적 인구변화를 살펴보고자 함이다. 보통 한 세대란 ‘어린아이가 성장하여 부모 일을 계승할 때까지의 30년 정도 되는 기간’이라는 사전적 정의를 가지는 단어로, 사회문화적 의미로는 같은 시대를 살면서 공통의 가치를 공유하는 연령대를 의미한다.

마지막으로 이런 과정을 통해 전국 229개 시・군・구 지역 노인인구 비율을 예측하고 노인인구 비율을 5%, 10%, 15% 구간으로 나누어 지역의 분포를 조사하였다.

Ⅳ. 연구결과

1. 고령화의 일반적 특성

2023년 12월 기준 우리나라 노인인구 비율은 18.6%이며, 전국 17개 전국 시도는 <Table 5>와 같다. 세종시가 10.5%로 가장 낮으며, 전남이 25.4%로 가장 높다. 노인인구 비율이 7.0% 이하인 지역은 현재 한 곳도 없으며, 고령화사회에 해당하는 지역도 세종시 한 곳 뿐이다.

65세 이상 노인인구는 매년 꾸준히 증가하는 추세이며 이는 전국이 비슷한 경향으로 2022년부터는 세종시를 제외한 나머지 16개 지역이 고령사회 내지는 초고령사회에 해당한다. 17개 지역 중 7곳(41.2%)이 초고령사회이며, 광역시 이상의 대도시 중에서는 부산이 유일하게 이에 포함된다.

노인인구 비율의 추세는 2020년을 전후로 증가하는 비율이 이전보다 조금 크게 조사된다. 이는 베이비 붐 세대19)가 65세로 노인 세대로 편입되는 시기가 2020년 전후로 이후 노인인구 비율의 증가와 이어지는 현상으로 예측할 수 있다.

2023년 현재 전국 노인인구의 전년 대비 증가율은 0.9%이며, 단일 시로 이루어진 세종시를 제외한 모든 시도가 비슷하게 증가하는 경향을 보인다. 이는 우리나라의 고령화 현상이 젊은 층 인구의 도시 유출로 인한 일부 농어촌 지역의 고령화가 아니라 전국에 걸친 사회적 문제임을 시사한다.

Table 5.

Percentage of Elderly Population in Metropolitan and Provincial Governments (Unit: %)

2. 고령화의 지역 특성

2023년 현재 기준으로 전국 17개 시도 중 고령사회에 해당하는 곳은 9곳이며, 시・군・구 지역단위로 살펴보면 229개 지역 중 77곳(33.6%)이 해당한다. 그리고 초고령사회에 해당하는 곳은 17개 중 7개이고, 시・군・구 지역은 134곳(58.5%)이다. 즉 전국 시도별로 보면 고령사회에 해당하는 곳이 가장 많고, 시・군・구 지역으로 좁게 살펴보면 초고령사회에 해당하는 곳이 가장 많다.

2019년부터 2023년까지 5년간 전국 229개 시・군・구 지역의 노인인구 비율에 따른 지역 수의 변화 추이는 <Table 6>, <Table 7>과 같다.

Table 6.

Number of Municipalities by Year (As of 2023)

Table 7.

A Trend of Annual Changes in the Aging Level in the Municipalities (Unit: Number)

| Sort | Year |

S. (25) |

B.S (16) |

D.G* (9) |

I.C (10) |

G.J (5) |

D.J (5) |

U.S (5) |

S.J (1) |

G.G (31) |

G.W (18) |

C.B (11) |

C.N (15) |

J.B (14) |

J.N (22) |

G.B* (22) |

G.N (18) |

J.J (2) |

| Aging | 2023 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |

| 2022 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |

| 2021 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |

| 2020 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |

| 2019 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |

| Aged | 2023 | 21 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |

| 2022 | 23 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |

| 2021 | 23 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |

| 2020 | 20 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |

| 2019 | 19 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | |

| Super-Aged | 2023 | 4 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 8 | 11 | 13 | 18 | 19 | 13 | 1 |

| 2022 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 8 | 10 | 13 | 18 | 19 | 13 | 1 | |

| 2021 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 7 | 10 | 12 | 18 | 19 | 13 | 0 | |

| 2020 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 6 | 10 | 11 | 17 | 19 | 12 | 0 | |

| 2019 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 10 | 11 | 17 | 19 | 12 | 0 |

최근 5년간의 변화추이를 살펴보면 이 시기 동안에는 초고령사회에 해당하는 지역의 수가 가장 큰 비율을 차지하고 있으며, 40% 이상인 지역도 점차 증가하고 있다. 고령화사회에 해당하는 지역의 수가 가장 작으며, 2020년과 2021년에 가장 많은 수가 감소하였다. 이는 일반적 특성에서 언급된 바와 같이 이 시기 베이비 붐 세대의 노인인구 편입으로 인한 지역의 노인인구 비율 증가와 연관이 있을 것으로 추정한다.

반면 고령사회에 해당하는 지역은 2021년까지 비슷한 수준으로 증가하다가 2023년 이후 감소하였다. 한편, 고령사회의 감소 추세와는 반대로 초고령사회는 계속 증가하고 있으며 노인인구 비율이 30% 이상 구간인 지역의 수도 계속 증가한다.

2023년 현재 고령화사회에 해당하는 시・군・구 지역은 전국 229개 지역 중 18개 지역에 불과하다. 또한 고령화사회에 해당하는 시・군・구 지역이 한 곳도 존재하지 않는 시도는 17개 중 7곳(서울, 대구, 강원, 충북, 전북, 전남, 제주)이다<Table 8>.

Table 8.

Status of the Region Corresponding to the Aging Society (As of 2023)

고령사회에 해당하는 시・군・구 지역은 229개 중 77개 지역으로 33.6%에 해당하며, 전국 시도 중 서울과 경기지역의 시・군・구 지역의 수가 가장 많다. 또한 광역시 중 대구, 인천, 울산은 경우 절반 이상의 지역이 고령사회에 해당한다<Table 9>.

Table 9.

Status of the Region Corresponding to the Aged Society (As of 2023)

초고령사회에 해당하는 지역은 전국 229개 지역 중 가장 많은 134개 지역으로 58.5%가 이에 해당한다<Table 10>. 특히 전북은 14개 시군 중 13개 지역(92.9%)이 초고령사회에 해당하여 가장 많은 비율을 차지하고 있으며, 광역시 이상에서는 부산이 87.5%로 초고령사회 비율이 가장 높다. 이외에도 강원(88.9%), 경북(86.4%), 전남(81.8%), 경남(72.2%)이 초고령사회에 해당하는 지역이 많다. 이는 수도권 및 일부 광역시를 제외한 나머지 지역의 고령화 수준이 매우 심각하다는 것을 시사한다.

Table 10.

Status of the Region Corresponding to the Super-aged Society (As of 2023)

3. 초고령사회의 구간 범위 세분화

노인인구 비율이 20% 이상인 초고령사회의 변화 추세를 분석하여 초고령사회의 구간 범위를 세부화하기 위하여 2023년을 기준으로 5년 단위로 초고령사회의 전국 시・군・구 지역의 노인인구 분포를 살펴보고자 한다. 통계청의 장래인구추계는 전국 시도 단위까지 제공되고 있으므로 본 연구에서는 통계청의 장래인구추계 자료를 기초로 전국 229개 시・군・구 지역의 노인인구 비율을 2053년까지 5년 단위로 추정하여 구한 후 활용하였다.

향후 30년간의 5년 단위 전체 인구수와 65세 노인인구 수를 구하기 위해 통계청의 인구조사자료를 이용하여 두 단계의 보정을 시행하였다. 먼저, 2023년 연령별 자료를 5세 단위씩 올려 전체 인구수에 반영하였다. 이때 매년 0~4세 구간의 인구는 5년 전인 2018년과 2023년 0~4세 인구의 증감률20)을 먼저 구한 후, 이전 5년 전 자료의 인구수와 곱하여 추정 인구를 구하였다.

다음으로, 5년 단위로 얻은 전체 인구수와 통계청의 장래인구추계 데이터 중 해당연도의 총인구수를 비교하였다. 두 자료의 인구수 차이를 계산하여 동등한 비율로 해당연도의 전체 인구수 및 65세 인구와 지역별 인구수를 구한다. 그리고 두 단계의 보정된 총인구수와 65세 이상 인구수를 기준으로 노인인구 비율을 구하였다. 이러한 방법으로 2023년부터 5년 단위로 전국 229개 지역에 대한 초고령사회의 노인인구 비율 추세를 구하였으며, 구간 범위를 5% 간격으로 세분하여 지역분포 현황을 분석하였다<Table 11>.

Table 11.

Regional Distribution by 5% Section in Super-Aged Society

초고령사회에 해당하는 지역의 증가가 가장 많은 해는 2028년으로, 2023년 134개 지역보다 65개 지역이 증가한 201개 지역(전국 87.8% 수준)이 초고령사회가 될 것으로 추정되며, 2038년에는 전국 229개 지역이 모두 초고령사회에 해당할 것으로 예측된다. 그리고 노인인구 비율이 50%를 넘는 지역의 수가 2028년 2개, 2033년 12개, 2038년 33개, 2043년 44개, 2048년 50개로 지역 고령화 정도가 매우 심각하다.

노인인구 비율의 추세를 살펴보면 2048년까지는 전국 모든 지역이 지속적으로 증가한다. 다만 전국에서 유일하게 경기도 과천시가 2038년 20.5%에서 2043년 17.2%로 줄어들 것으로 예측되는데, 이는 0~4세 구간의 증가율이 현재 전국에서 가장 높은 1.84배로 65세 이상 인구의 증가율보다 높기 때문으로 여겨진다. 계속 증가하던 노인인구 비율이 2048년 50% 이상인 지역 수가 50개 지역(21.9%)으로 가장 큰 비율을 차지하였으며, 2053년부터 노인인구 비율이 줄어드는 지역이 상당수 존재하는 것으로 전망된다. 즉 2048년에는 229개 지역 중 24% 정도에 해당하는 55개 지역이 2048년보다 비율이 줄어들 것으로 예측된다.

<Table 11>과 같이 초고령사회를 5% 간격으로 나눌 경우, 2043년 이후로는 20% 이상 25% 미만 구간과 25% 이상 30% 미만 구간의 노인인구가 존재하지 않는 경우가 발생한다. 뿐만아니라 초고령사회 구간이 6단계로 지나치게 세분화되므로 노인 관련 정책 수립의 어려움을 겪을 수 있다.

<Table 12>와 같이 초고령사회의 구간 범위를 10% 간격으로 나눌 경우, 2038년까지는 세 구간 모두 노인인구 비율이 고르게 분포되는 경향을 보이기는 하나 5% 범위로 구간을 나눈 경우와 마찬가지로 15년 후인 2038년 이후부터는 20% 이상 25% 미만 구간과 25% 이상 30% 미만 구간인 지역이 전혀 존재하지 않게 된다. 이런 경우 구간에 따른 지역의 노인 복지 및 서비스 정책의 장기적 계획 수립에 지장을 초래할 우려가 있다.

Table 12.

Regional Distribution by 10% Section in Super-Aged Society

<Table 13>과 같이 초고령사회를 15% 구간으로 나눈 경우를 살펴보면 장래 노인인구의 증가 추세를 파악할 수 있으며, 향후 30년 정도는 3구간(20~35%, 35~50%, 50% 이상)에 해당하는 노인인구가 분포하고 있다. 이러한 구간의 범위, 즉 15% 구간이 노인정책 및 서비스 계획에 대한 장기적인 계획 수립을 위한 근거로 활용하기에 적합하다고 판단된다.

Table 13.

Regional Distribution by 15% Section in Super-Aged Society

노인인구의 증가는 지역 예산에서 사회보장지출 예산 비중의 증가를 의미한다. 고령사회에 대한 대응책은 지역별로 차이가 심하고, 사회복지 예산 중 노인 관련 예산의 차이가 있다. 노인인구 비율이 높은 지역일수록 인구가 작은 군 단위가 많으며, 군지역의 예산 또한 시지역과 차이가 날 수 밖에 없다. 경기연구원의 조사에 따르면, 노인 사회보장 관련한 재정지출이 우선적으로 그리고 집중적으로 필요한 빈곤층 노령인구 비율이 수도권에 비해 지방이 높고, 도시에 비해 농촌지역이 높다21)고 한다(Lee, 2015).

실제 본 연구의 조사에서도 2023년 현재 노인인구 비율이 20% 미만인 군지역은 전체 81개 군 중 6개 지역에 불과한 것으로 나타난다. 그러므로 지역의 예산규모에 맞는 노인인구 비율에 따른 정책 지원의 효과적인 집행이 필요하다. 우리나라 국토법22)에서는 기본계획 수립 시 20년을 목표연도로 하는 장기계획수립을 기준으로 한다. 노인 관련 정책의 장기적 계획 수립을 위해 현재 기준으로 20년 후인 2043년의 노인인구 비율을 살펴보더라도 초고령사회를 15% 구간으로 세분화하여 적용하는 것이 타당할 것으로 생각된다.

따라서 본 연구에서는 우리나라 초고령사회의 진행 속도와 광범위한 특성을 반영하여 15%를 범위로 하는 세 개의 구간으로 세분화하는 것을 제안한다. 즉 초고령사회를 20% 이상 35% 미만을 초고령사회 1단계(초고령사회I), 35% 이상 50% 미만을 초고령사회 2단계(초고령사회II), 50% 이상을 초고령사회 3단계(초고령사회III)로 제안한다.

Ⅴ. 결론 및 제언

2023년 현재 우리나라는 노인인구 비율이 18.6%로 국민 10명 중 2명 정도가 노인일 정도의 고령사회이다. 특히 강원, 전남, 경북, 전남 등 대부분의 수도권 이외 시도가 이미 20% 이상으로 초고령사회에 해당한다. 통계청의 장래인구추계에 따르면 2050년이 되면 40.1%가 노인으로 현재의 2배 이상이 될 것으로 전망된다. 우리나라의 이 같은 급속한 노인인구 비율 증가는 20% 이상을 모두 초고령사회로 보는 UN의 고령사회 기준은 지나치게 광범위하다.

사회 인구구조는 국가 및 지방자치단체의 정책 수립과 집행, 예산 편성과 사용에 영향을 미치는 주요한 요인 중 하나이다. 따라서 본 연구에서는 현재까지의 노인인구 증가 추이를 살펴보고, 향후 증가 추세를 전망하여 전국 시・군・구 지역 초고령사회의 범위를 파악하고자 한다. 이를 토대로 초고령사회의 광범위한 구간을 세분화하여 제안함으로써 노인정책 및 복지서비스의 장기적 계획 수립의 근거가 되는 기준을 제시하고자 한다.

전국 시・군・구 지역의 고령화 수준과 진행 속도를 파악하기 위해 국가통계포털의 인구총조사 및 장래인구추계 자료를 이용하여 전국 229개 지역에 대한 노인인구 비율의 2023년 현황, 현재까지의 변화 추이 그리고 향후 추세를 전망하였다. 인구센서스 조사로 실시된 2015년 이후 노인인구의 증가 비율을 살펴본 결과 2020년 이후의 노인인구 비율이 이전의 증가율보다 높게 조사된다. 이는 전후 베이비 붐 세대가 65세로 노인인구로 편입되는 시기와 일치하여 나타나는 결과로 예상된다. 또한 2023년 현재 전국 229개 지역 중 30% 정도인 69개 지역의 노인인구 비율이 30%를 넘어서는 것으로 조사된다.

이와 같은 노인인구 비율 추세가 진행된다면 2038년에는 전국 229개 시・군・구 지역이 모두 초고령사회가 될 것으로 전망한다. 하지만 전국적으로 계속 증가하는 노인인구 비율은 2053부터 감소하는 지역이 일부 존재한다.

본 연구에서는 초고령사회의 노인인구 비율을 2023년부터 2053년까지 5년 단위로 예측한 결과를 5%, 10%, 15% 범위로 구간을 나누어 살펴보았다(Table 11), (Table 12), (Table 13). 초고령사회에 해당하는 지역의 비율을 5% 구간과 10% 구간으로 나누어 살펴본 결과 2048년부터는 20% 이상 25% 미만 구간과 25% 이상 30% 이상 구간에 해당하는 지역은 한 곳도 존재하지 않는 것으로 예측된다. 반면 15% 구간으로 초고령사회를 나누어 살펴본 조사 결과 30년 후까지 20% 이상 전 구간에 해당하는 지역이 존재하며, 2053년 이후 일부 비율이 감소하기 시작하는 추세를 반영할 수 있을 것으로 예측한다.

따라서 본 연구의 결과를 기초로 향후 30년간의 정책 및 사회서비스 계획의 수립을 위해 초고령사회를 15% 간격으로 하여 3구간으로 구분하는 것이 적절하다고 판단한다. 즉 노인인구 비율에 따라 초고령사회를 20% 이상 35% 미만인 초고령사회 1단계(초고령사회I), 35% 이상 50% 미만인 초고령사회 2단계(초고령사회II), 50% 이상인 초고령사회 3단계(초고령사회III)로 구분하는 것을 제안한다.

과학 및 의료기술이 발달과 교육 기회의 증가로 인해 노인의 건강 상태가 양호해지고 개개인의 요구와 기대가 다양해지고 있다. 따라서 65세 이상의 노인 전체를 한 세대로 일괄적으로 분류하기에는 노인의 신체적・정서적 차이가 다양하다. 그리고 이러한 개인의 기능과 능력에 따라 필요로 하는 서비스의 내용이나 기대도 차이가 난다. 또한 65세 이상의 노인인구 비율이 차지하는 비율은 지역의 사회적 경제적 발전에 큰 영향을 미치므로, 우리나라의 심각한 고령화 수준과 속도를 고려할 때 지역적 특성에 맞는 지역 밀착형 정책과 서비스 제공이 필요하다.

또한 본 연구에서는 노인인구 비율을 기준으로 고령사회를 구분하였으나, 현재 우리 사회의 노인은 연령에 따라 경제적 능력과 사회문화적 수준, 교육의 수준이 매우 다양하다. 따라서 노인의 다양한 니즈와 정책의 효율성을 위해서는 노인인구 구조도 반영하는 고령사회의 기준이 고려되어야 한다는 점도 함께 고민하여야 한다. 따라서 지역의 고령화 수준과 함께 노인의 연령별 구성에 따른 특성을 반영할 수 있는 연구와 함께 고령사회의 대안으로 AIP에 기준을 어떻게 반영할 것인지에 대한 후속적 연구가 필요하다.